昨天,偶然刷到一则风力发电导致干旱的视频转发达到8万+次,视频称:风力发电把云吹走导致的不下雨。

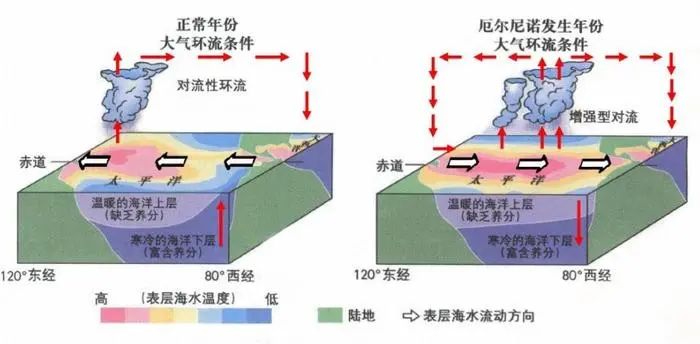

2025年夏季,河南驻马店遭遇严重干旱,部分农田开裂达5厘米深。有部分村民将矛头指向风电场,认为旋转的风机扰乱了降水规律。但国家气候中心监测数据显示,此次干旱的核心原因是厄尔尼诺现象引发的副热带高压异常偏强,导致水汽输送路径偏移。历史记录显示,该地区1966年、1988年曾出现更严重干旱,而当时风电设施尚未普及。

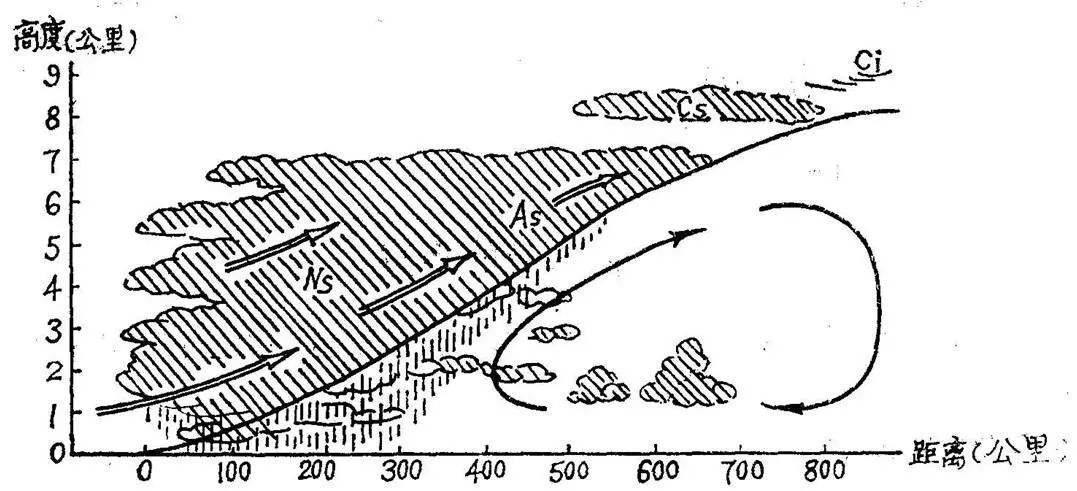

科学机制上,风电场的影响范围被严格限制在地表150米以下,而形成降水的中高层云系集中在2000-5000米高空。美国得克萨斯州2012年大旱期间,法院调查发现全州降雨量最低区域并不在风电场下风口,直接推翻了"风机吸走雨水"的指控。欧洲科学家对北海风电场的二十年追踪显示,叶片旋转仅使近海湿度上升0.3%,这种变化连一场毛毛雨都无法形成。

从微观层面看,风电场确实会引发局地微气象变化。荷兰代尔夫特理工大学研究发现,单个风机可使后方600米内风速降低40%,整个风电场的影响范围可延伸至下游50公里。甘肃酒泉千万千瓦级风电基地的监测数据显示,装机区域空气湿度比五年前下降12%,晨雾天数减少近三分之一。这种变化主要源于风机对气流的机械扰动,但影响幅度远未达到改变区域气候的程度。

美国伊利诺伊大学的撒哈拉沙漠模拟研究则提供了反例:覆盖900万平方公里的超大型风电场可使每日降雨量增加一倍,通过"蒸发-降水-植被"的正向循环,将沙漠变为绿洲。这一颠覆性结论揭示了风电对气候影响的复杂性——在特定地理条件下,风电甚至可能改善生态。

世界气象组织(WMO)2025年报告明确指出,风电对降水的影响需与大尺度气候背景结合分析。例如东亚地区2023年因厄尔尼诺出现的风电出力正异常(+4.1%),本质上是气候系统波动的结果,与风机本身无关。英国对Walney和BurboBank海上风电场的研究显示,风电场导致的降水减少幅度仅为0.5%-1%,且这种影响在离岸10公里外显著减弱。

中国《风力发电场环境影响评价技术导则》要求,新建项目必须开展为期3年的气象本底监测。内蒙古锡林郭勒风电集群的实践表明,建在草原缓坡地带的风电场反而能增强上升气流,使局地降水增加8%。这种因地制宜的设计思路,正在成为行业应对气候争议的标准范式。

破解"风电致旱"谣言,需要建立更透明的监测体系。建议在风电场周边5公里范围内设置农业气象站,实时发布温湿度、土壤墒情等数据。平舆县的实践显示,利用风电清洁电力驱动的节水灌溉系统,可使2.6万亩农田抗旱能力提升30%。这种"以风补水"的模式,正在河南、甘肃等地形成示范效应。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...