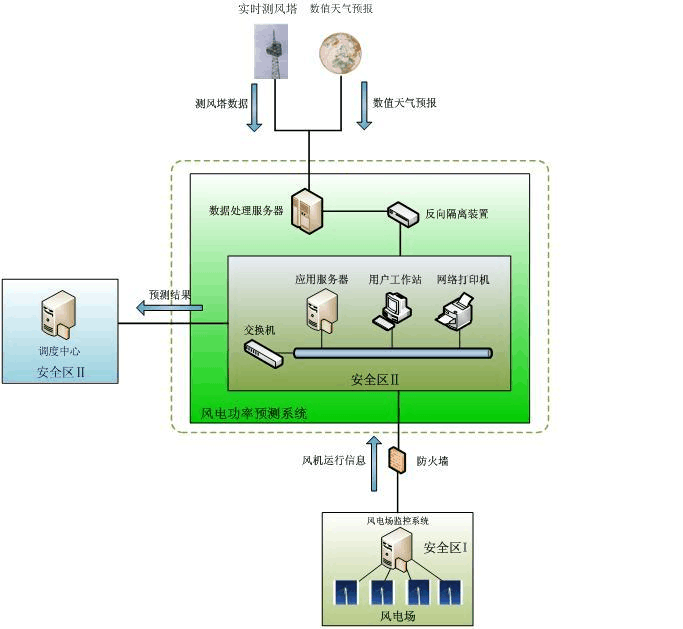

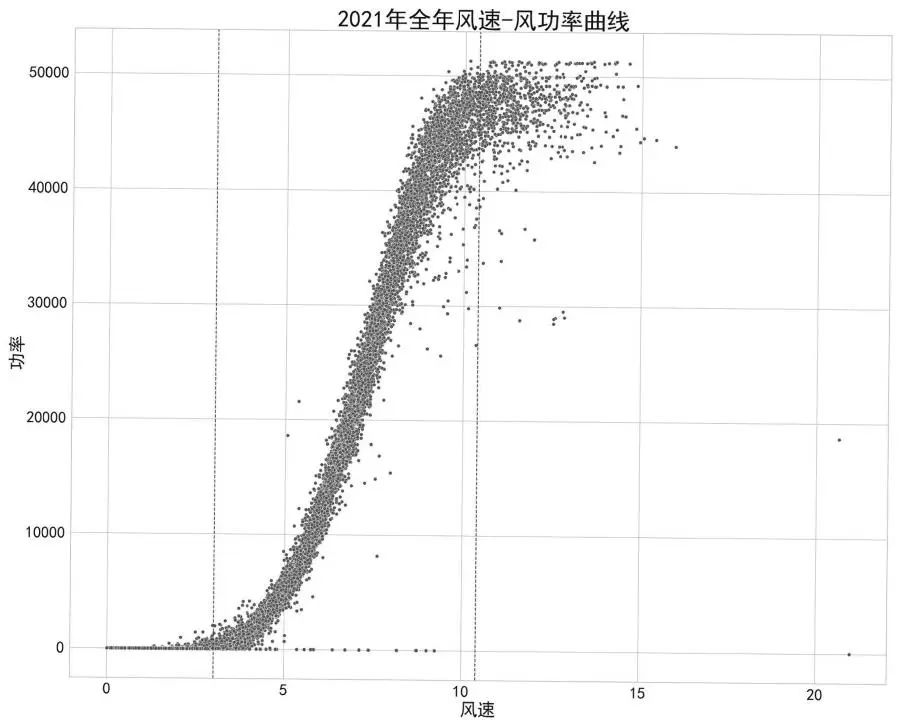

在风力发电产业链中,风功率预测不仅是规避经济损失的工具,更是平衡电网稳定与风电消纳的核心技术。风功率预测本质是"气象数据-物理模型-发电特性"的三阶转化过程。首先通过气象卫星、测风塔、激光雷达等设备采集风速、风向、气压等基础数据,这些数据精度需控制在±0.5m/s以内,否则会导致后续预测偏差放大。

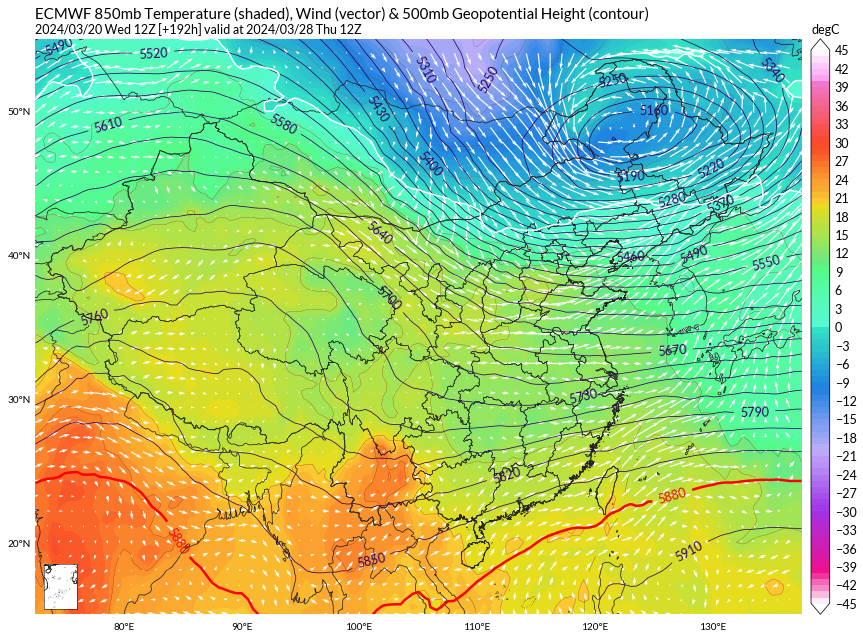

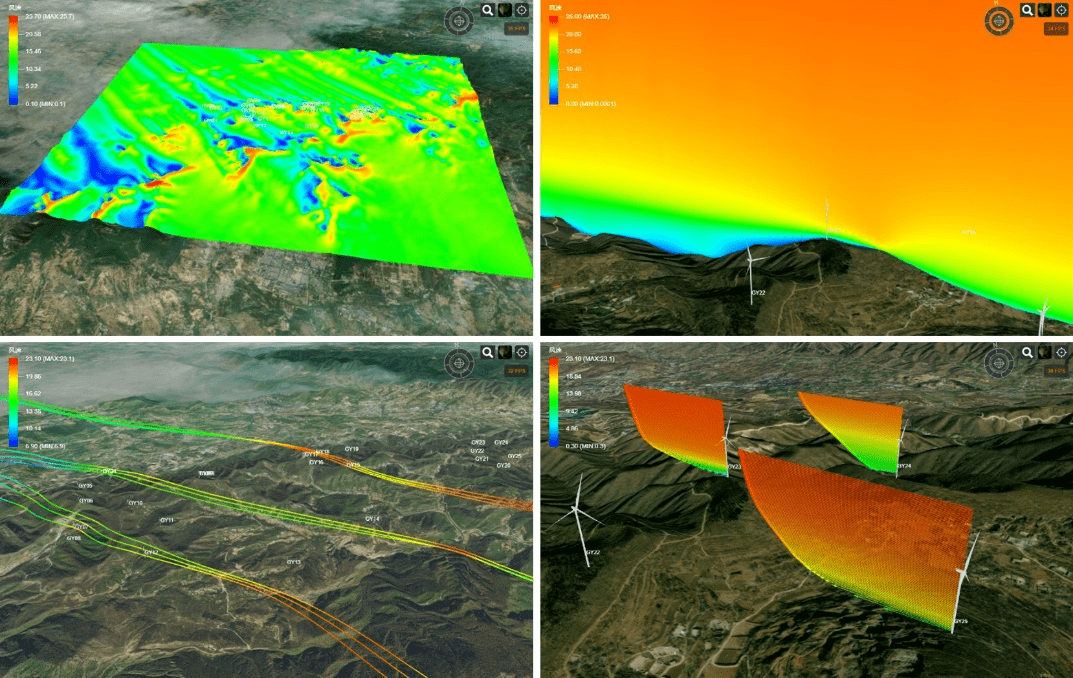

数值天气预报(NWP)是核心工具之一,它通过求解大气运动方程组模拟未来气象变化。某西北风电场的实践显示,引入分辨率1km的区域气象模型后,预测准确率较原有5km模型提升8%。但NWP存在"蝴蝶效应",初始数据微小误差可能导致24小时后预测结果偏差超过20%。

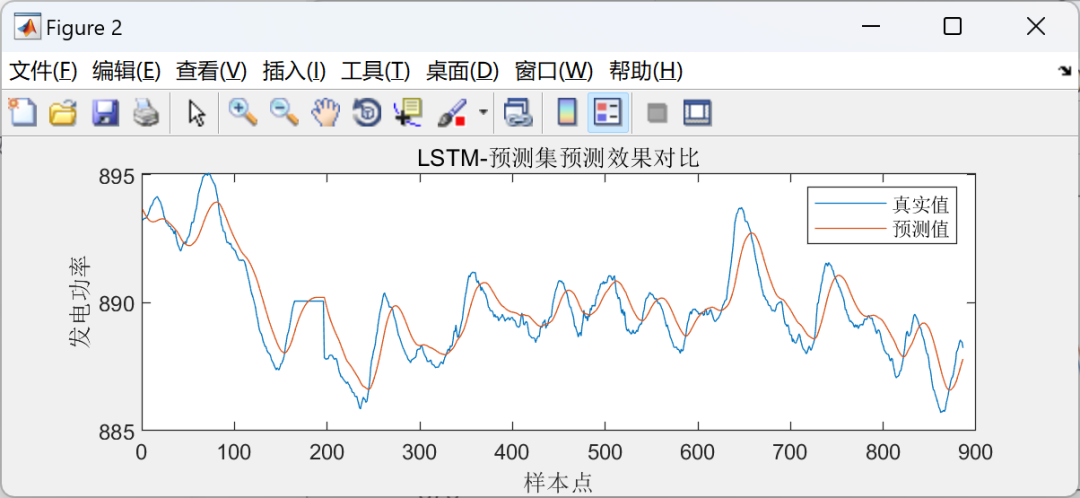

机器学习则在短期预测中展现优势。内蒙古某风电场采用LSTM神经网络模型,通过分析过去3年的历史出力数据与实时风速的关联模式,将4小时内的预测误差压缩至5%以下。不过这类模型依赖足量数据,新建风电场因缺乏历史数据,往往需要先采用物理模型过渡。

短期预测(0-72小时)是电网调度的"战术指南",需每15分钟更新一次数据。广东电力现货市场中,风电场需依据短期预测进行实时报价,误差超过10%将面临高额结算惩罚。某400MW风电场通过部署边缘计算设备,将数据传输延迟从5秒降至0.3秒,短期预测响应速度提升17倍。

中期预测(1-14天)主要服务于电力中长期合约签订。甘肃某新能源企业利用中期预测,在负荷高峰时段提前锁定80%的合约电量,使年度交易溢价收入增加120万元。这类预测更关注天气系统演变,如寒潮、台风等过程对风电出力的整体影响。

长期预测(1个月-1年)用于风电场年度发电计划编制与资产估值。三峡新能源某项目通过融合历史气候数据与宏观气象趋势,将年度发电量预测误差控制在3%以内,为项目融资提供了关键数据支撑。

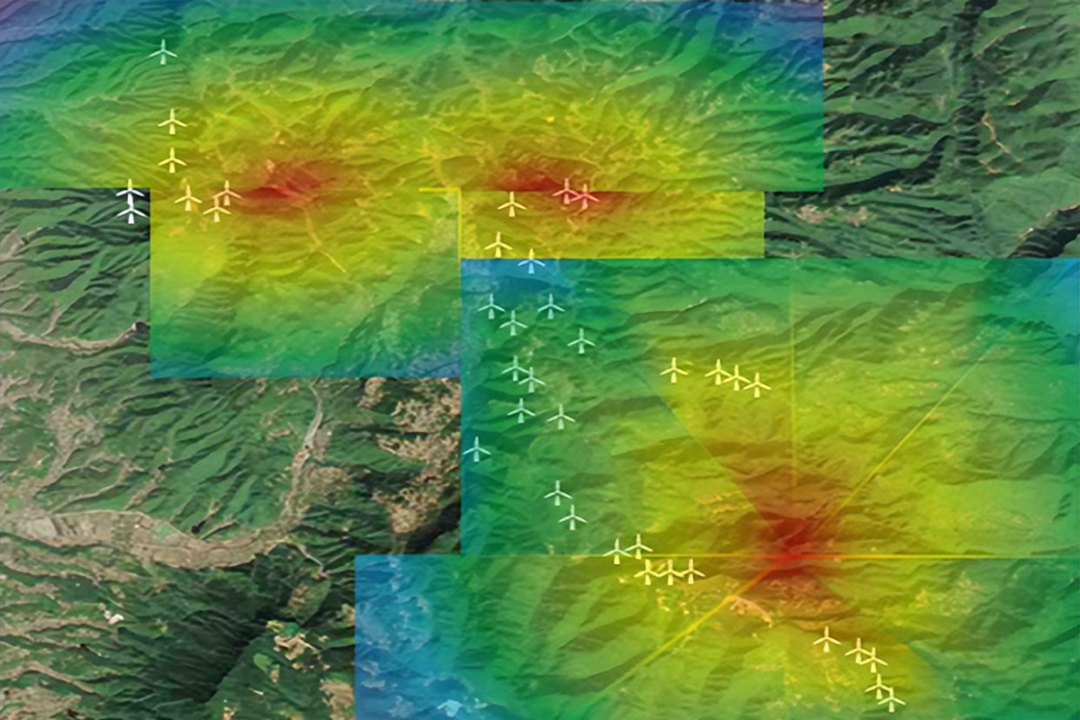

地形复杂度是易被忽视的变量。云南山区风电场因山谷风环流影响,相同风速下的出力波动比平原风电场高15%-20%,需专门开发地形校正算法。海上风电则面临盐雾对传感器的腐蚀问题,某offshore风电场通过定期校准测风设备,使数据有效性从78%提升至92%。

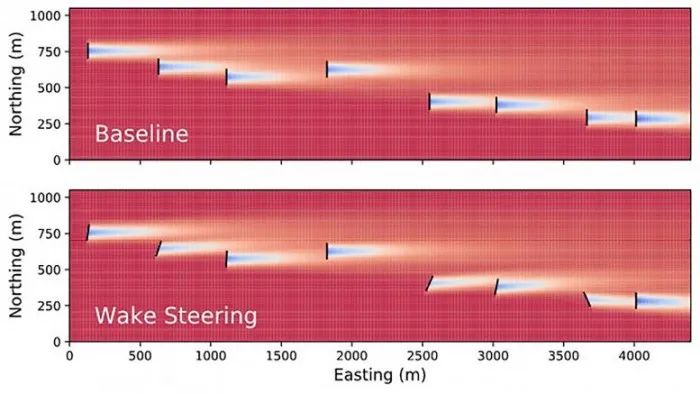

尾流效应在大型风电场中尤为突出。当风机排列间距小于5倍叶轮直径时,下游风机的风速会降低10%-15%,传统孤立预测模型往往低估这种影响。

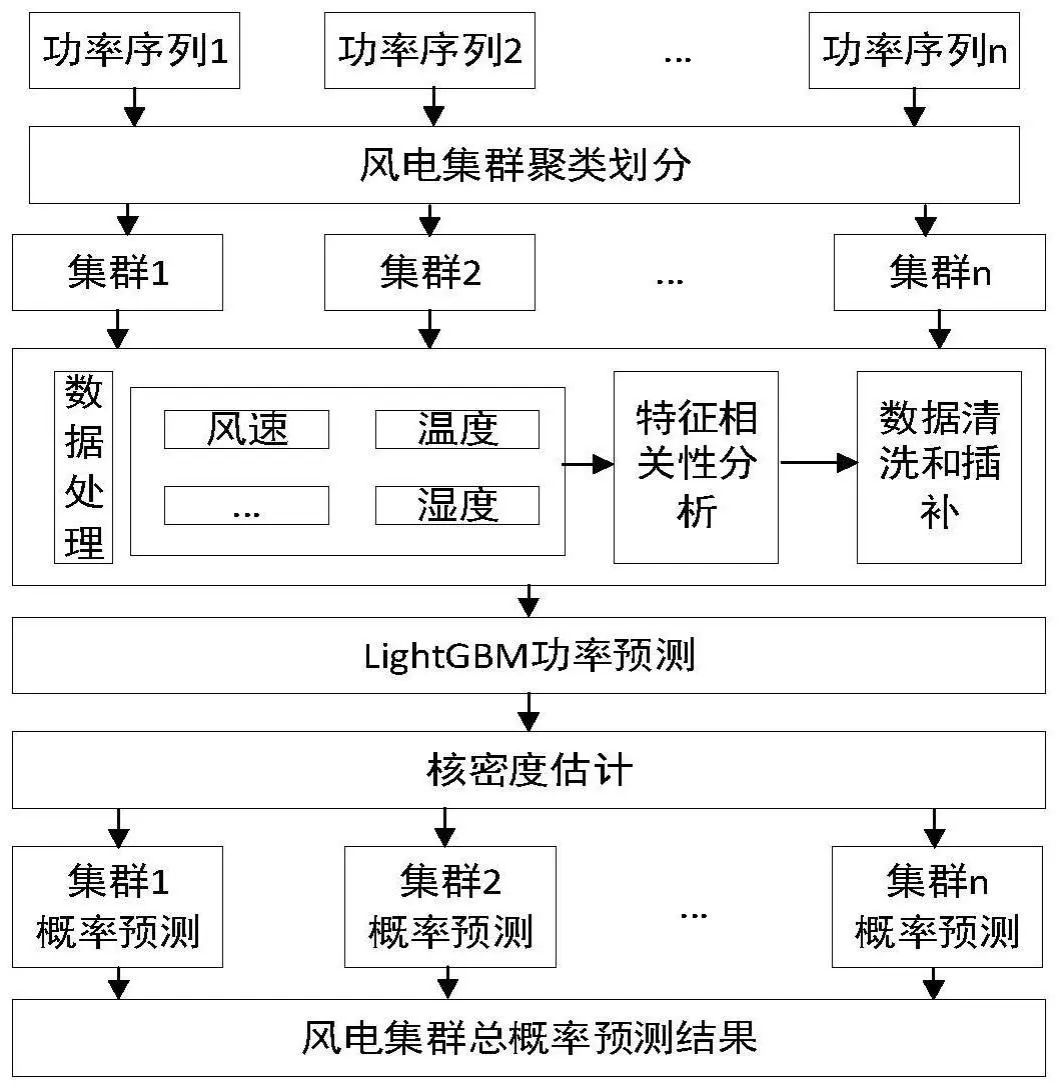

数据质量更是基础中的基础。某风电场因通信链路故障导致30%的实时数据丢失,直接使预测准确率下降12个百分点。建立数据清洗机制,剔除雷雨天气下的异常测风值,可使模型稳定性提高20%。

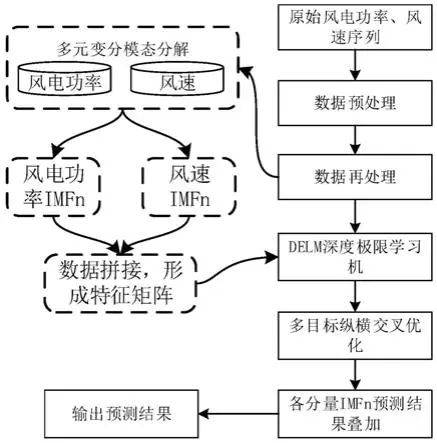

新一代预测系统正走向"物理+AI"的融合之路。国电投新能源研究院开发的混合模型,先用流体力学模拟气流运动,再用强化学习优化预测结果,在华北某风电场实现日前预测准确率89%的突破。数字孪生技术也开始落地应用。通过构建风电场的虚拟镜像,实时映射风机运行状态与气象条件,某项目将故障导致的预测偏差减少了40%。随着5G和物联网的普及,未来预测系统将实现从"被动预测"向"主动调控"的转变,通过提前调整风机桨距角,进一步缩小预测与实际出力的差距。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...