海上风电作为可再生能源开发利用的重要方向之一,已成为全球

风电发展的研究热点。我国海上风电发展前景十分广阔,在推进能源结构转型和承担环境保护升级任务中发挥了至关重要的作用,也是我国战略性新兴产业、科技产业和海洋经济发展的重要组成部分。经过十余年的发展,我国海上风电不断取得进步,发展形势也不断发生变化,很有必要进行阶段性的总结与展望。

从全球视角看我国海上风电发展

主要发展成绩

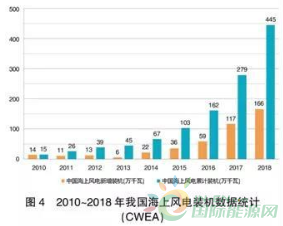

根据全球风能协会(GWEC)和中国风能协会(CWEA)统计数据,2018年全球海上风电新增装机434万千瓦1,与2017年基本持平,累计装机达到2300万千瓦;2018年我国海上风电新增装机166万千瓦,同比增长43.1%,累计装机达到445万千瓦(见图1、图2)。

近五年来全球海上风电发展迅速,复合增长率达到27.4%,占

风电装机总量比重不断攀升,由2.36%上升至3.89%。我国海上风电发展速度全球领先,复合增长率达到60.5%,近两年更是达到72.2%(2017年)和59.5%(2018年),占风电装机总量比重由0.69%上升至2.42%。

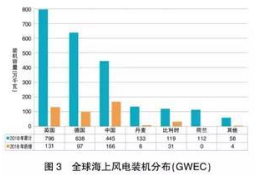

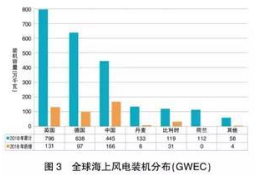

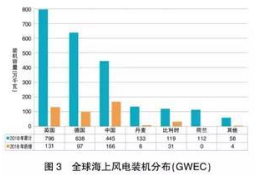

从全球分布来看,欧洲和中国是海上风电发展的主要市场,合计装机占比接近全球的98%。2018年欧洲风电发展出现整体下滑,成为2011年以来风电装机增长最少的一年,我国海上风电新增装机首次超过英国和德国,位居全球第一位,进一步缩小了累计装机差距。全球海上风电新增装机前三位分别是中国166万千瓦占比38.2%、英国131万千瓦占比30.2%和德国97万千瓦占比22.4%;累计装机前三位分别是英国796万千瓦占比34.6%、德国638万千瓦占比27.7%和中国445万千瓦占比19.3%(见图3)。

发展现状对标

我国海上风电发展取得了瞩目的成绩,逐步缩小了与欧洲成熟市场的差距。同时我们也要清醒认识到我国海上风电发展还处于起步和成长阶段,面对广阔的海上

风电市场,还需要继续寻找差距,不断提升发展质量。

海上风机研发制造。目前国内已经逐步形成4~5兆瓦海上风机批量制造能力,6兆瓦级风机研制能力基本普及,7兆瓦及以上风机产品研制和发布数量增多;首批7兆瓦风机在福建沿海投入商业运行,首台8兆瓦风机下线,10兆瓦大容量风机正在研发,叶轮直径最大达到180米等级。我国海上风机依靠平台化开发,逐步形成更加细分的系列化产品体系,对不同海域和风况的适应性增强,低风速机型、抗台风机型、低温机型等在研发和应用上取得新的进展。但我国大量海上风机投运时间相对较短,设备长期运行可靠性还需要进一步验证。

欧洲海上风电发展仍处于领先地位,目前7~8兆瓦等级风机投入规模化商业运行;三菱维斯塔斯10兆瓦风机正式推向市场;通用电气12兆瓦风机预计今年安装样机,叶轮直径增加到220米等级。国内大型海上风机研发和批量制造能力与国际先进水平相比还存在差距,欧洲海上风电的先进技术值得我国学习,同时大型海上风机从产品研发、样机示范到批量制造需要一个迭代完善的过程,其中的发展经验也很值得借鉴。

远距离输电技术。交流输电受技术特点和经济性限制,一般只适用于离岸不超过70千米、容量500兆瓦左右的近海风电场送出。随着远海风电大规模开发,直流输电将成为更有效的送出方式。海上风电直流送出方面,国内还处于理论研究向应用示范过渡阶段,初步完成深远海大型汇流站设计及柔性直流传输技术研发等工作,射阳海上南区集中送出柔性直流工程通过评审。但实际建设运行经验和数据积累不足,在规模化应用方面还有很长的路要走。

从国外技术发展情况来看,目前德国已投运多条海上长距离高压直流输电线路,其中DolWin2项目通过±320千伏直流线路输电总距离135千米,输电容量916兆瓦,满足了远海风电的集中连片开发需要。国外对全直流风电场和风机直流串联汇集技术等前沿领域的研究也相对深入,这项技术有望大幅度降低远距离直流输电成本。

基础设计能力。国内海上风电机组基础设计能力不断提高。单桩基础不断优化,大桩径、无过渡段、嵌岩桩等形式的应用提升了单桩基础的经济性、可靠性和适用海域范围。导管架基础形式不断创新,预计将在广东沿海实现大范围应用。但目前深远海漂浮式基础研究还处于起步阶段,实践经验不足。

从国外技术发展情况来看,多种类型的漂浮式基础已实现样机安装,并逐步完善商用测试,主要集中于欧洲和日本。全球首个商业运行海上漂浮式风电场苏格兰Hywind项目,装机30兆瓦,于2017 年全面投产。目前漂浮式海上风电开发还属于前沿技术,其中电缆牵引安装和防护接头、系泊系统连接器、漂浮式风机荷载和功率测试等多项关键技术受到专利保护(见表1)。

海上施工能力。我国海上施工安装平台建造数量、起重能力、施工精度和工作效率均不断提升,最大起重能力达到2000吨,可满足8兆瓦大容量海上风机的基础施工及吊装。但目前施工和安装能力还不能完全满足海上风电高速发展的需要,海上平台自航能力还需提升,深远海施工在技术装备和施工经验方面与世界先进水平还存在差距。

海上运维水平。近年来我国海上风电专业运维船陆续交付使用,运维培训平台建设起步,在风机状态检测、海洋气象预报、船舶智能调度等方面开展了积极的研究和尝试。由于我国海上运维市场培育时间短,市场发展落后于欧洲先进国家,主要体现在运维数据和经验积累不足、智能化水平仍需提升、标准化体系有待持续完善等方面。

我国海上风电发展形势

规模化发展初见成效

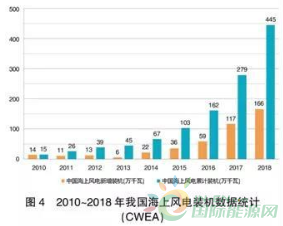

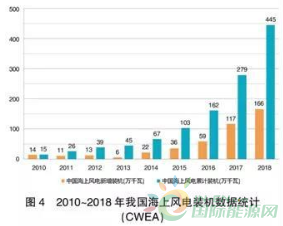

我国海上风电“十三五”以来保持高速发展,年增长率均保持50%以上。截至2018年底海上风电累计装机445万千瓦,其中近海风电累计装机381万千瓦,约占装机总容量的86%。自2016年起新增装机均为近海风电项目,潮间带项目开发逐步减少。经过近十年的发展,我国海上风电已经摆脱起步阶段在潮间带上的过渡和尝试,真正意义上的海上风电规模化开发初见成效(见图4)。

根据公开数据初步统计,截至2018年底我国已核准、在建海上风电项目累计规模超过4000万千瓦,其中在建项目26个合计超过700万千瓦,另有13个近500万千瓦已核准项目启动招标工作。海上风电“十三五”规划提出的500万千瓦装机目标提前实现已成定局。若开工、在建项目未来三年逐步投产,每年新增装机300~400万千瓦,有望到2020年底实现原定目标翻一番,到2021年底累计装机达到1500万千瓦左右。高速发展也对设备制造和供货能力、海上施工建设能力、产业链协同配合能力等提出更高的要求。

我国近海风电资源开发潜力约5亿千瓦,从目前江苏、广东、福建、浙江、山东等沿海各省规划情况来看,全国中长期海上风电规划总量超过1亿千瓦,未来我国海上风电发展任重道远。

科学发展布局逐步成型

我国丰富的海上风电资源需要通过合理规划布局、长期坚持、有序推进的方式来实现资源的合理开发利用。随着海上风电“十三五”规划的落实,行业参与者对广阔的发展前景形成普遍共识,建设布局逐步推广到全国,部分海上风电大省对中长期规划进行了调整。我国海上风电逐步形成由点带面、由易到难的科学发展布局。

区域上看,江苏沿海资源条件和建设条件均衡,成为海上风电的先行者,累计装机占全国75%以上;福建、广东尽管开发难度相对较高,但凭借显著的资源优势成为重点发展区域。通过建设经验的积累和相互借鉴,浙江、辽宁、山东等沿海地区均取得新的进展,北部湾、辽东湾、海南岛西部海域等优质资源区有待逐步开展规划。开发难易度上看,近海风电在未来一段时期仍然是开发重点,随着直流输电技术和漂浮式基础技术发展成熟,海上风电将逐步向深远海拓展,由个别示范走向规模化、集群化开发。目前广东、山东、上海、福建等地在深远海规划上走在前列,预计不久全国范围的深远海风电规划编制工作将深度展开(见表2)。

风机应用大型化趋势明显

大容量海上风机的应用具有节约用海、降低单位造价和运维成本、提高单位面积海域装机规模等多方面优势。在补贴退坡背景下和未来深远海大规模开发中,大容量风机将扮演更为重要的角色。据中国风能协会统计数据,2017年底所有完成吊装的海上风机中,单机容量4兆瓦及以上机组容量占比62%,6兆瓦风机(样机)尚未批量吊装。2018年新增装机中,单机容量4兆瓦及以上机组容量占比73.6%,6兆瓦及以上风机投产11台,大容量风机装机占比提升。

从政策导向来看,国家风电发展和海洋经济发展“十三五”规划均提出加强大功率海上风电设备研制的目标。广东、浙江、福建等省发布《海上风电项目竞争配置办法》,通过评分规则鼓励与引导大容量风机应用;山东省发布《海洋强省建设行动方案》,提出加强6~10兆瓦风机研制和应用。从项目开发来看,2018年广东阳江进行核准公示的项目拟采用5.5~7兆瓦风机;揭阳、汕头部分项目提出采用7兆瓦及以上风机;福建沿海7兆瓦风机并网发电,成为目前国内已并网的最大功率海上风机。可以看出,未来将有更大容量的海上风机逐步实现批量制造和规模化应用。

补贴退坡政策影响深远

今年5月《关于完善风电上网电价政策的通知》正式出台,最终明确了海上风电指导电价每年5分钱(到2020年)的退坡趋势,海上风电开发正式进入了竞争性资源配置阶段。

补贴退坡政策对我国海上风电发展的影响是深远的。短期来看,基于我国海上风电还处于起步、成长阶段的客观现实,对于2018年底前核准的存量海上风电项目政策预留2~3年的过渡期,海上风电随之迎来阶段性的建设投产高峰。集中核准的大批海上风电项目将面临抢电价、抢工期、控造价的多重压力,部分离岸较远、水深较深的项目不可避免地面临降价冲击,继续推进建设还是及早参与竞价或成为两种不同的发展思路。长期来看,竞价政策倒逼海上风电产业升级。在补贴退坡背景下,未能及时投产的存量项目、新增核准项目以及未来的深远海项目,必须依靠技术进步、管理创新和全产业链的高度协同配合,增强自身竞争力,应对去补贴压力。

短期内造价下降空间较小

经过十余年的探索,海上风电单位造价从2.3万元/千瓦左右逐渐下降到最低约1.5万元/千瓦。根据离岸距离、水深、地质、海洋水文等建设条件的不同,目前江苏、浙江海域近海风电单位造价约1.5~1.7万元/千瓦,福建、广东海域约1.7~2万元/千瓦。

短期内海上风电造价整体水平降幅较小,主要受以下几方面因素影响。一是在补贴退坡前的过渡期,竞价压力尚未逐级传导到位。二是阶段性建设投产高峰导致风机、海缆、主要建材、施工设备及专业施工队伍等供不应求,供应链持续紧张,价格难以下降。三是离岸距离近、水深适宜的资源逐步开发完成,部分项目开发条件介于近海与深远海之间,施工难度增加,不利于造价控制。未来随着补贴退坡政策在倒逼产业升级中逐步发挥作用,海上风电将趋于稳定增长,供应链矛盾逐步缓和,大容量风机技术成熟价格下降,有望引领新一轮的降造期。

高质量发展面临考验

我国海上风电正经历前所未有的高速发展阶段,目前产业链成熟度还不足以完全匹配发展节奏,在收获发展成果的同时,也需要时刻警惕高速发展背后可能带来的发展问题。

一是产能过剩问题。海上风电相关产业如叶片生产、风机研制、海缆制造、施工安装平台建造等均属于资金和技术门槛较高的产业,新兴企业的进入和批量制造能力的大幅度提升均需要一定周期。同时政策对补贴退坡幅度和时间进度有相对明确的说明,有助于设备制造商和上游供应商对本轮高速发展和未来中远期发展前景进行判断,根据自身实力和市场预期调整产能结构。初步预计严重产能过剩出现的可能性不高,但市场参与者们仍需要对抢装保持谨慎态度,注重发展高端产能,警惕盲目扩张。

二是质量问题。项目经济性和竞争力不仅仅取决于电价高低,而是由全生命周期的投入产出情况决定。设备可靠性对于海上风电至关重要,抢装可能带来的产品质量问题会大幅增加项目经营期的运维成本和电量损失,降低项目预期收益率水平,也给产业发展埋下巨大隐患。在供应链不足以支撑项目按期投产、关键设备可靠性难以保障、工程造价短期难以大幅度下降的困境中,发展速度和发展质量不可兼得。通过及早参与竞价,争取较高电价的同时避开建设高峰、缓解开发压力,或将成为开发商的一种可行选择。

我国海上风电发展展望

顺应未来平价开发趋势

海上风电的规模化、可持续发展必须逐步摆脱对补贴的依赖,财政补贴只是政府引导性的过渡政策,目前已经无法继续支撑行业发展,海上风电最终也将实现平价上网。价格机制的变化将促使我国海上风电进入新的发展阶段。装机增速将逐步由近期的高速增长向长期稳定增长转变,发展动力由政策支持逐步向依靠科技进步、管理创新和行业间协同合作转变,行业参与者们需要提前做好应对准备。

一是宏观层面通过制定与我国海上风电发展阶段相适应的产业政策,引导行业由竞价向平价平稳过渡;通过对海上风电发展规划,特别是深远海规划进行滚动修编,更好地指导资源开发节奏,优化产业布局。

二是项目开发层面关键依靠技术成熟度提升和颠覆性技术创新,提升发电效率、大幅降低工程造价来实现未来海上风电平价上网的经济性。项目开发的全周期流程中,资源评估、方案设计、施工建设、检修运维等环节均需要加强精细化管理,准确把握直接影响项目收益和度电成本的各项因素,深度挖掘资源、技术和管理潜能。

大力开拓海上运维市场

目前我国大部分投运海上风电项目还处于质保期,按质保期5年估算,从明年起逐步出质保期的项目装机约占总量的85%,且逐年增大。国内海上运维市场规模、运维水平与海上风电高速发展不匹配,随着风机故障高发期的到来,这一矛盾将更加突出。海上风电实现高质量发展必须依靠大力开拓运维市场、提升运维水平。

一是加强运维商业模式研究和尝试,调动风机制造商、专业运维公司、开发商团队的积极性,在运维市场开拓中形成合力。

二是探索多维度降低海上运维成本、提升运维水平的有效路径,从提升设备可靠性、转变运维方式、应用智能化技术、打造专业设备、完善标准体系、加强培训等方面,推动海上运维降本增效。

储备深远海风电开发能力

深远海风电资源是海上风电长期发展的重要支撑,实现规模化开发还需要经历一段时期的发展历程,需要从多个方面做好能力储备。

一是全面开展深远海风电相关技术研究。加强大容量深远海风机研发力度,提高性能测试和质量管理水平,提升设备长期运行可靠性;加强柔性直流输电和漂浮式基础技术研究,推动大容量机组安装技术、漂浮式基础施工技术、远距离运维技术等方面的革新。

二是结合我国深远海资源特点,在渤海、黄海大陆架延伸海域开展远海示范,在台湾海峡、广东沿海开展深海示范,通过示范项目总结建设运行经验,探索降本增效空间,推动深远海技术成熟并逐步向规模化发展。

三是推进搭建研发、制造、运输、施工、运维一体化的综合型海上风电产业基地,开发商、风机和高端设备制造商、海上施工单位、设计单位等协同配合,为深远海风电规模化、集约化、智能化开发创造条件。