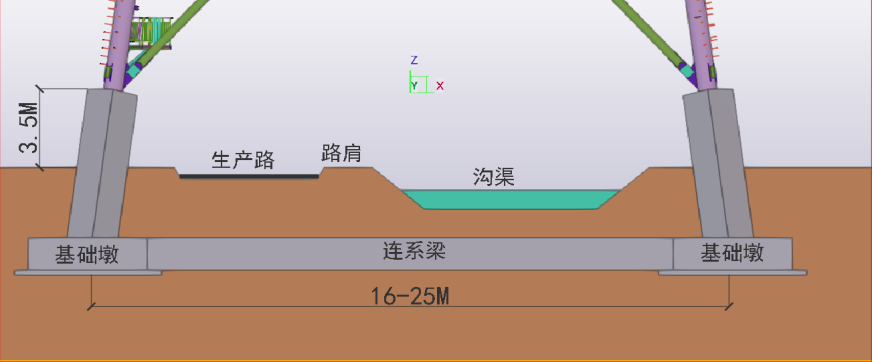

在全球能源转型浪潮中,风电产业正面临开发需求与土地资源之间的深刻矛盾。湖南沅江草尾50MW风电项目所在地的平原地理特征极具代表性——平均25-27米的海拔高程,可用机位多分布于沟渠、生产道路旁,几乎无大面积空地可用,传统风电塔建设模式在这里遭遇了天然的"水土不服"。面对既要保障农田水利设施完整、又要维持道路通行功能、还要最大限度减少农耕影响的"三重约束",青岛华斯壮能源科技有限公司(以下简称"华斯壮")凭借预应力钢管构架式风电塔架技术,成功破解了这一系列难题,为全国平原地区风电开发提供了创新性解决方案。

该技术通过四点式基础结构的灵活设计,实现了跨沟渠、跨道路建设而不影响原有农田水利功能,将"不可能"变为现实。真正诠释了"技术与生态共生"的可持续发展理念。该项目成功落地,不仅填补了我国平原低风速区复合地形风电建设的技术空白,更开创了风电设施与农业生产空间立体共享的新范式,为乡村振兴背景下的清洁能源开发提供了极具价值的实践样本。01结构创新:预应力钢管构架突破传统基础限制

该技术的核心在于采用四点式高桩承台结构,通过预应力钢管斜撑与水平横梁形成空间受力体系,使塔架基础无需大面积开挖,仅需四个小型承台即可满足承载力要求。相较于传统重力式基础,这一设计减少占地面积达70%,并创造性地实现了跨沟渠架设和道路上方安装。更关键的是,其模块化预制技术使现场施工周期缩短50%以上,以160米塔架高度为例:单台风机基础混凝土用量从常规的800立方米骤降至不足300立方米,大幅降低了工程对农耕环境的影响。

02技术优势:从材料力学到生态保护的体系化突破

在力学性能上,该技术通过预应力自平衡体系有效化解了平原地区软土地基的承载难题,其钢管构架节点采用焊接工艺,精度控制在1毫米以内,确保结构在20年生命周期内疲劳损伤降低40%。环境效益同样显著:全钢结构使碳排放较混凝土塔筒减少35%,且所有构件可100%回收利用。特别设计的4.5米底部净空,既保障了沟渠排水、农机通行功能,又为农田生物留出了生态廊道,真正实现了塔架建设不占地、发电不碍农耕”的技术愿景。

03行业突破:开启平原风电开发新纪元

江项目的成功落地,首次验证了该技术在5m/s以下超低风速区的经济可行性。实测数据显示,采用该技术的风机点位利用率提升26%,整体LCOE(平准化度电成本)下降18%。这一创新模式打破了"平原不宜建风电"的传统认知,开创性地构建了"风电场-高标准农田-水利设施"三位一体的空间共享体系。据测算,若在全国类似区域推广,可释放风电开发潜力超过15GW,相当于每年减少二氧化碳排放1200万吨。

华斯壮能源以持续创新推动风电塔架技术突破,从国内首座160米预应力构架式钢管风电塔的落地,到全球最高185米构架式塔架的建成,不断挑战风能开发极限。在湖南沅江的农田上,其预应力钢管构架技术不仅破解了平原风电的土地瓶颈,更实现了清洁能源与农业生产的和谐共生——旋转的风机与生长的稻穗,共同绘就绿色发展的新画卷。

随着国家“双碳”目标推进,华斯壮将继续以技术创新为驱动,探索更高效、更可持续的风电解决方案,在能源转型与生态保护的双重目标下,书写风电与自然协同发展的新篇章。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...