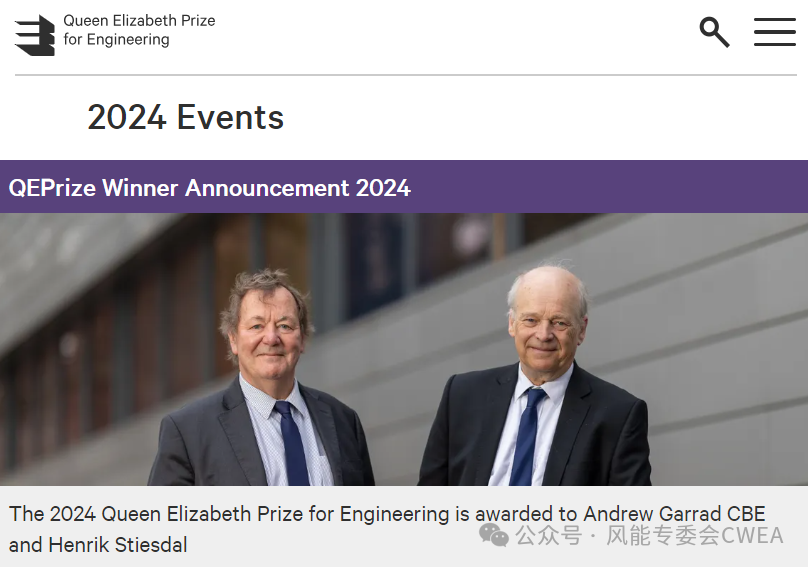

2月6日,被誉为“工程界诺贝尔奖”的2024年伊丽莎白女王工程奖(2024 QEPrize for Engineering)揭晓,两位获奖者⸺丹麦的Henrik

Stiesdal 和英国的Andrew

Garrad,均为风电行业的领军人物。其中,Henrik Stiesdal 作为“现代风电产业之父”,开发了全球首款商业化三叶片风电机组,以首席技术官的身份领导了西门子歌美飒风电业务的崛起,最早提出并设计了海上风电机组。如今,他继续推动漂浮式海上风电基础、制氢等技术创新,为风电行业带来新思路。

2024年伊丽莎白女王工程奖授予两位风电工程先驱

与气候变化作斗争

当人们谈及风电发展历史时,一定会提到的国家是丹麦。实际上,当代的风电工业诞生于构成丹麦国土面积大部分的一个多风地区?日德兰半岛(Jutland)。这里正是Stiesdal的家乡。

50年前,当Stiesdal还是十几岁少年的时候,始于1973 年的石油禁运切断了对西方大部分地区的能源供应,能源成本急剧上升,再加上人们想找到核能的替代品,以此为开端,丹麦当地的发明家和机械师开始探寻新路径,寄希望于利用这片平坦地带的风能资源来化解能源危机。

当时,无数怀揣梦想与热情的年轻人将他们打造出来的新奇设备安装到海岸线、平原和山脊上,这其中就包括Stiesdal,而他也成为了众多创新者中最有影响力的一位。

Stiesdal对化石燃料的厌恶可以追溯到他19 岁时前往英国的一次自行车之旅。当时,他发现自己骑了好几个小时,才逃出了由一座发电厂喷出的烟雾所笼罩的地带。“我非常坚定地认为这是不对的。”他向记者回忆道。

然而, 正是因为这次旅行,Stiesdal 受到英国发电厂冷却塔冒出的蒸汽羽流的启发,后来用木材、钢铁和织物打造出两个小型风电原型机。

“1976 年年底,我才真正开始对利用风能资源产生兴趣。”他解释道,“设计风电设备具有挑战性,但又不至于难到让人望而却步。有了数学和物理方面的高中知识,对于风电涉及的空气动力学、电气工程和强度计算等问题,我都可以熟练地进行计算。与此同时,风电还有一点非常吸引我,那就是它所涉及的东西是在当时经过努力就能建造出来,真正用于日常生活的。”

Stiesdal 的首次尝试,是用一块厚厚的叠层木材切割出一个双叶片部件,叶片宽度约10厘米。他还安装了一段约半米长的水管作为旋转轴。

在讲述这段经历时,Stiesdal 提到了一本让他备受鼓舞的书,它是由克劳斯·尼布洛(Claus Nybroe)和卡尔·赫弗思(Carl Herforth)撰写的《太阳与风》(Sol og Vind)。在这本书中,Stiesdal 读到了普林斯顿大学的实验。实验中,一个布袋被拉伸在一个简单的框架结构上,这样它就像机翼一样具有良好的空气动力学特性。Stiesdal进行了相同的尝试,并认为书中的技术内容和乐观主义让他受益匪浅。

发明创造的过程并不总是愉快且安全的。就像许多其他事故一样,事后人们可以轻松地说出“这注定要出错”之类的话,但面对未知,如果没有人冒险去尝试,那么就很难实现“从0到1”的突破。Stiesdal冒险尝试的,则是让风电原型机按逆时针方向旋转。

通常情况下,旋转方向没有实际意义,早期的风车就是逆时针方向旋转的。然而,这次不同,这台自行建造的风电原型机使用的是普通配件组装,就像所有其他正常配件一样,这里面包括右旋螺纹。

正是逆时针旋转和右旋螺纹的结合引发了事故。根据定义,如果发电机的扭矩超过了拧紧扭矩,轮毂就会从发电机的轴上被拧下来。“当时,我想研究发电机在强风中的效率,所以才会这么做。意识到要出事,我马上扑倒在车后面,紧接着就看到整个叶片在空中回旋,‘砰’的一声砸到了车上。”回忆起此事,Stiesdal至今仍心有余悸。

有了这次实践的基础,Stiesdal意识到,双叶片存在动态稳定性问题,因此,“真正的”风电机组应该有三支叶片。1977年的春天,他开始建造这种风电机组,但也遇到了新的问题。依靠此前的兼职工作,Stiesdal攒下了一些钱,但想用这些钱购买全新的组件,来建造一台具有一定单机容量的风电机组,是远远不够的。

就像许多其他发明者一样,Stiesdal 采用的解决方案是回收零件。他在当地的废品站里翻遍各个角落,找到了大部分部件。值得一提的是,废品站的商品价格是固定的,即每千克1丹麦克朗,因此,总价可以通过简单的称重来确定,也就意味着Stiesdal能准确地控制这台自造风电机组的成本。

正准备大干一场的时候,Stiesdal自1977年5月到1978年2月服了兵役,但他心中的梦想不曾改变。就在退役回来的那一周,Stiesdal满怀热情地参加了由可再生能源组织举办的“风能会议”(Wind Meet),并做了主题演讲。会上,专家们很快达成了一项协议,即应该提前制定风电机组的安全指导方针。为此,Stiesdal和另外五名先驱者成立了一个安全委员会。1979年年初,该委员会发布了一本关于风电机组安全规则的小册子,其中的规则成为后来丹麦核准风电项目的依据,其基本原则也被众多国际标准采用。

Henrik Stiesdal在工作间进行实验

在对的时间遇到对的人

虽然“风能会议”及其成果对推动风电行业发展具有很重要的意义,但摆在Stiesdal面前的现实难题却是如何将自己那台“真正的”风电机组造出来。幸运的是,很快他遇到了一个人,并成为Stiesdal未来几年在风电机组研发方面的“左膀右臂”。

“当时,我需要在主轴上做些加工, 但我没有工具, 就去了附近一家机械加工厂,刚进门就看到有个人正在摆弄一个多叶片风电机组的部件。”Stiesdal提到的这个人名叫卡尔·埃里克·约根森(Karl Erik Jørgensen,于1982年去世),他出生和成长在一个贫困的农村,年纪轻轻便外出谋生。后来,约根森患过一场严重的癌症,给他留下了多处残疾和全额残疾抚恤金,但这并没有影响他对机械的热爱。约根森的这家机械加工厂就是最好的证明,他对房屋进行了改造,从厨房和浴室就能直通工作车间,便于更快地投入工作。

“我们从一开始就一拍即合,他是非常优秀的工匠,想要建造真正的风电机组,但他缺少理论方面的支持,而我则需要实践方面的帮助。”Stiesdal说道。

时间来到1978 年的春天,丹麦技术研究所(Danish Technological Institute) 成立了一个特别的部门, 即发明者办公室(Inventors’ Office),旨在向发明者提供咨询服务,并帮助获得某些形式的政府赠款。

听闻此事,Stiesdal 画了一张简单的三叶片风电机组的草图,并写了一份简短的项目描述,迫不及待地前往发明者办公室。“结果是,我们拿到了一张5万丹麦克朗的支票,用于支持我们的合作项目。显然,这笔赠款是从经济上实现建造风电机组的先决条件,但也是一种非常鼓舞人心的激励⸺有人相信风电将有所作为。”Stiesdal自豪地表示。

有了资金支持,两人开始着手工作,Stiesdal 负责计算、组件采购和编写应用程序,约根森负责实际工作。

包括塔架在内的所有设备,都是由约根森亲手打造。叶片则是通过他们在安全委员会认识的埃里克·格罗夫-尼尔森(Erik Grove-Nielsen) 那里得到的。

1979 年,两人开始开发风电机组的量产版本。“我们一致认为,是时候找企业进行规模生产了。当时正好听说有一家制造商在测试风电机组。经过简短的谈判,我们于1979年秋天达成了协议。”Stiesdal提到的这家公司,当时是一家起重机制造商,现在叫作维斯塔斯风力系统公司(Vestas Wind Systems),“这是维斯塔斯风电业务的开始,实际上也是我自己开拓时期的结束”。

Stiesdal 与约根森设计的产品结合了许多后来被称为“丹麦概念”的想法。例如,采用三支叶片,以及可以防止旋转失控的“空气刹车”(airbrakes)。而为捕获最多的风能资源,他们设计了让机舱随着风向转动的功能,并对变桨技术和直驱系统发展作出重要贡献。这些想法在当时是很新颖的,正是这些创新,为后来的全球风电产业奠定了基础。

Henrik Stiesdal于1978年制造的15kW风电机组原型发电机,展示于丹麦风电历史收藏博物馆

助力绿色能源巨头崛起

起初,维斯塔斯用来进行试验的是一种效率较低的双叶片原型机。随着Stiesdal等人设计的三叶片机组成为维斯塔斯的主力产品,这家企业成为了全球领先的风电机组制造商,2022年的销售额达到145亿欧元。

在上大学(学习医学、物理学和生物学)和为维斯塔斯提供咨询的间隙,Stiesdal加入了日德兰半岛的一家名为Bonus的能源公司, 并在日后成为公司的首席技术官。这家企业被收购后同样成为风电行业巨头,现在名为西门子歌美飒可再生能源公司(Siemens Gamesa Renewable Energy)。

当被问及正式入职公司后有何感想,Stiesdal 首先想到的是测试。“对于早期的工作经历,要说有什么遗憾的事,或许是没能更早地发现测试工作的重要性。例如,我在Bonus公司担任技术经理期间,虽然做了现场测试,但对部件的测试验证工作有所不足。许多机组问题都源于此,事后看来,我们应该比实际早10~15年建造试验台。”他表示,如果能够回到过去,并给年轻时的自己及团队提建议,那么一定会让大家将测试作为工作中的一大重点。

在西门子歌美飒,Stiesdal 主导了技术上的突破,如叶片的新铸造工艺,使风电机组的大型化成为可能。该公司负责新风电机组设计的斯蒂芬·鲍尔森(Steffen Poulsen)表示,“Stiesdal确定了自己的愿景和梦想,然后会将其变为现实。”

也许Stiesdal 最具预见性的创新,是通过1991年在丹麦Vindeby附近的浅水区建造世界上第一座海上风电场,引领风电行业走向海洋。

这一创新帮助丹麦培育出全球最大的两家可再生能源开发企业?Vindeby风电场的所有者沃旭能源(Orsted),以及管理着190亿欧元的私营企业哥本哈根基础设施合作伙伴公司(Copenhagen Infrastructure Partners)。然而,他呼吁,“我们花了20年的时间,让陆上风电发挥出重大作用。但对于海上风电,我们没有这么长时间的学习曲线了。”

据Stiesdal 介绍,在20世纪80年代初,海上风电在(少数)风能会议上是一个非常热门的话题。然而,没有人为此真正去做任何探索。

值得庆幸的是,到20 世纪80年代末,丹麦政府意识到自己迟早会耗尽陆上风电的开发空间,是时候该开拓思路了。1989年,丹麦政府指示该国东部的ELKRAFT和西部的ELSAM两个公用事业协会各自开发一个5MW的海上风电场示范项目。由于之前没有人从事过海上风电,因此,在实践中进行了诸多考虑,主要包括确保机组的密封性,在机舱或塔筒内没有外部空气循环,并使用除湿器使之保持干燥,在外部应用与北海海上条件相对应的涂料系统。为方便维修操作,风电机组安装了内置起重机,并开发出一种大型可移动起重机,用于更换主要部件。安装工作使用的是驳船上的传统液压起重机。

“每个人都讨厌可移动的起重机,安装困难,存在安全隐患。这种设计后来被废弃了。”Stiesdal说,“不过,从结果来看,海上风电不仅是可行的,也是有效的。”

虽然从1991 年到2010年左右,海上风电的发展经历了一段缓慢期,但如今它已经成为行业发展的新“赛道”。预计到2050年,海上风电发电量将满足欧洲一半的电力需求。

靠创新与降本吸引投资

时至今日,在日德兰半岛中部小镇的一家工厂里,工人们拿着焊接工具,准备生产巨大的四面体结构,足足有两个美式橄榄球场那么大。由Stiesdal设计的这些结构,将作为漂浮式风电机组的基础。

在风电巨头工作几十年后,Stiesdal 建立了一家以他的名字命名的初创企业,寻求以创新的方式来提供清洁、负担得起的能源,并应对气候变化。

在公司的另一个车间,工程师们正测试着一台机器,它看起来像一堆自助餐厅的托盘。这是一种新设计的电解槽⸺能够吸水并从中提取氢气的装置。

Stiesdal 还在自家地下室里用氢气做实验(氢气是一种潜在的爆炸性气体)。“应对气候变化不只是说说而已,我们已经做出承诺,就要用实际行动来证明。”虽然已经年近70岁,但身高超过1.9米的Stiesdal看起来依旧健硕,他相信自己的一套技术将有助于大幅减少温室气体排放。

此外, 他与丹麦技术大学(Technical University of

Denmark)的研究人员正在合作开发电解槽,旨在降低制造绿氢的高昂成本。虽然电解槽仍处于调试阶段,但他的公司已经与印度能源巨头信实工业(Reliance Industries)达成了设备生产的初步协议。

“我们从来没有预见到风电会发展到现在的规模。恰恰相反,我们曾经看着欧洲和美国的大型风电项目,摇了摇头认为看不到成为商业项目的前景。但是我们把规模问题和行业问题混淆了。随着行业的不断发展,企业能够从规模优势中获益。我们也没有预见到风电需要像现在这样支持电力系统。我们曾只将风电视作电力供应的补充,而不是作为实际提供大部分电力的单元。但在风电能够为世界作出贡献这点上,我深信不疑,从未改变。”他说道。

即便遇到困难,Stiesdal 也从来不曾后退,而是思考如何改变这种状况。在北欧可再生能源行业陷入低迷之际,该地区的风电机组制造商由于成本上升和项目审批缓慢而面临着前所未有的困难。Stiesdal主动行动,他的公司筹集了大约1亿美元。为降低成本并扩大业务范围,Stiesdal计划将大部分新产品授权给其他企业生产,并指出要“通过标准化和模块化组件来降低生产和物流成本”。

在投资者看来,Stiesdal 会将技术创新和降低成本融合到一起去考虑。“他有很强的商业头脑,这正是吸引投资最重要的一点。”丹麦养老基金公司(Pension Danmark)首席执行官托本·莫杰·佩德森(Torben Moger Pedersen)给出了这样的解释。该公司管理着80万名员工的退休基金,是Stiesdal最大的投资者之一。

在创新道路上步履不停

根据国际能源署(IEA)的数据,风电是扩大各国可再生能源增长潜力最重要的技术之一。随着成本竞争力的提高,到2028年,风电和太阳能光伏的新增装机容量预计将增加一倍以上,占可再生能源全部新增装机容量的96%。

自从西门子歌美飒首席技术官的职位上退休以来,Stiesdal一直在寻找新的方式来取得新的成就。其中一个领域是漂浮式风电机组的基础。虽然海上风电为风电行业开辟了更广阔的领域,但漂浮式海上风电机组的安装成本更高,部分原因是它们不在装配线上生产。

Stiesdal公司设计的漂浮式海上风电模块化基础及TetraSpar示范项目

Stiesdal 认为,接下来的十年里漂浮式海上风电可以实现商业化。风电“可以提供我们所需的全部电力,但风能资源的分布非常不均匀。在欧洲西北部有很多浅水区,容易开发海上风电,电力用户也很多。中国、美国东海岸同样如此。然而,世界上大多数地方并没有这样的场景。如果我们引入漂浮式海上风电,风能资源的利用潜力可以增长10倍”。

不仅是风电机组,海上电缆的成本也会随之下降。值得注意的是,固定式海上风电的成本也将越来越低,最终固定式海上风电和漂浮式海上风电的成本曲线会有交集。“这些产品并非特别高科技或劳动密集型的,在很多方面,与我45年前作为开拓者所做的事情很相似。”他解释说,“真正需要的,是亲身实践的方法和具备专业知识的新一代工作者。”

Stiesdal 与中国风电行业颇有渊源,曾多次到中国参加风电会议,积极分享自己的从业经历和研究成果,他的真知灼见给了业界很多启发。

早在2019 年的全球海上风电发展大会上,他就对中国海上风电发展给予了肯定,“中国拥有巨大的潜力,这里有着众多优秀的供应商,政府对海上风电产业也很重视,各方的支持为海上风电可持续发展奠定了扎实基础。相信在未来几十年内,海上风电将成为世界上部分地区主要的电力来源。”

CWP 2023邀请Henrik Stiesdal作为中外风电产业先行者之一,向其致敬与致谢。在CWP 2023开幕式“风起五十年”主题论坛上,Henrik Stiesdal讲述了其作为Bonus风电机组技术负责人参与中国达坂城风电场建设的故事2023 年,Stiesdal在参加2023北京国际风能大会暨展览会(CWP2023)期间表示,风电机组需要更加智能,而不是一味追求大型化。“就像其他产业在出现指数级增长后,最终会触碰到‘天花板’一样,如大型客机、油罐车等,因为无法收回成本而停止。这不是一个技术问题,而是成本问题。”

Andrew Garrad(左)和Henrik Stiesdel 在2024伊丽莎白女王工程奖活动现场2024 年年初,Stiesdal和Andrew Garrad 共同被授予伊丽莎白女王工程奖,以表彰他们在高性能风电机组设计、制造和安装方面取得的成就。他们的技术创新工作使风电为全球发电作出了重大贡献,并给全球能源结构多样化带来了变革性影响。该奖项的评选标准是对公众有切实和广泛利益的工程进步,每届仅选择一类研究领域。风电领域首次获此殊荣,也代表着风电作为最成熟的可再生能源之一,获得了来自全球专业机构与专家的认可。

“保持思想开放和积极心态,质疑任何看起来不对的事情,享受与有着共同目标的风电专业人员一起,为更好的生活质量、更健康的生态环境作贡献的乐趣。”在结束记者专访前,Stiesdal给出了这样的建议。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...