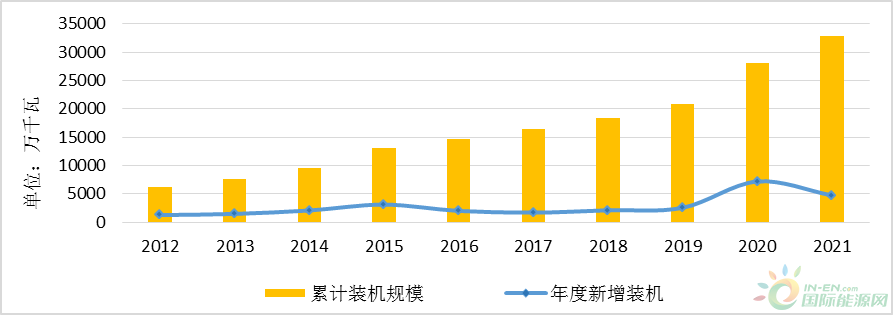

得益于国家对新能源发展的大力支持,近年来,我国风电行业发展飞速。截至2021年底,我国陆上风电累计装机突破3亿千瓦,连续12年位居全球首位,海上风电累计装机达2639万千瓦,跃居世界第一。最新数据显示,截至2022年11月底,全国累计风电装机量已达到35096万千瓦,同比增长15.1%。

资料来源:中国电力企业联合会

图1 我国风电累计装机规模发展趋势

同时,我国已具备大兆瓦级风电整机、关键核心及大部件自主研发制造能力,建立起了具有国际竞争力的风电产业体系,设备制造能力达到领先水平,全球最大风机制造国地位持续巩固加强。风电技术的快速迭代,带动我国风电成本快速下降。截至2021年,我国陆上风电平均度电成本较2012年下降48%。风电行业市场竞争力大幅提升,为2022年全面开展平价上网奠定重要基础。

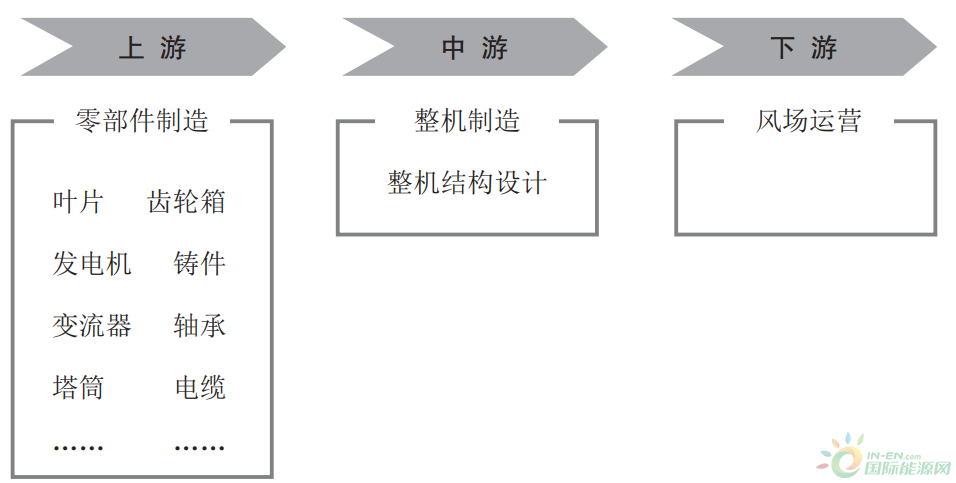

在风电等新能源领域,产业链成本的持续下降是必然趋势。风电产业链主要可分为上游零部件制造、中游风机整机制造、下游风电场建设运营等三个环节。其中,上游和中游为风电产业链的制造环节。风电大型化、规模化趋势可以降低度电成本,为风电带来成本优势,同时也对风电制造提出更高要求。加快推进技术迭代升级,更好满足能源市场需求,不仅是风电行业发展的迫切需要,更是整个风电制造产业争夺市场份额的必然选择。本文聚焦风电产业链的制造环节,分析零部件制造、整机制造等环节发展现状、市场格局及特点趋势,以期为风电行业未来发展提供思考方向。

资料来源:根据公开资料整理

图2 风电产业链

一、风电零部件制造环节发展分析

(一)发展概况

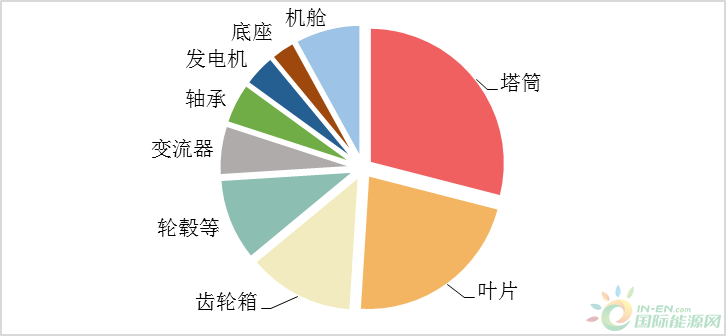

风电零部件制造环节,也就是风电产业链的上游环节,主要包括叶片、轴承、齿轮箱、塔筒、发电机、铸件轮毂等,海上风电还包括海底电缆、桩基等。

零部件制造环节的生产专业性较强,部分细分领域具有较高技术门槛。近年来,在国家大力支持下,我国风电制造产业技术创新能力快速提升,带动产业链多环节国产化替代水平大幅提高,主要部件基本实现国产化。根据国际能源咨询公司伍德麦肯兹提供的数据,截至2019年,我国风电制造核心部件中塔筒国产化率达100%、发电机国产化率达93%、机舱国产化率达89%、齿轮箱国产化率达80%、变流器国产化率达75%、叶片国产化率达73%。但在部分关键环节,我国风电制造相关企业仍未能实现技术突破。例如,轴承环节的国产化替代程度整体相对较低,其中主轴轴承的国产化率为33%,齿轮箱轴承的国产化率不到1%。

当前,我国风电行业已正式取消中央财政补贴,全面进入平价上网阶段。在风电设备大尺寸、大功率、大型化的发展趋势之下,我国最高已推出陆上6.7兆瓦系列机型与海上16兆瓦系列机型,制造的叶片最长达到103米,最高轮毂高度超过170米,风电制造技术门槛持续提升、行业规模明显扩大。下一阶段,在风机总成本中占比相对较大、技术门槛相对较高的部分环节实现技术突破,将成为整个风电行业降本增效的重要推动力量。

资料来源:根据公开资料整理

图3 风机成本结构

(二)市场格局

受技术发展水平、核心技术掌握程度等因素叠加影响,风电零部件制造环节各细分领域的市场发展情况存在较大差异,在此仅对叶片、轴承等技术创新还有较大空间、市场格局仍有可能发生变化的细分领域进行梳理。

1.叶片:期待碳纤维成本下降以改变市场格局

风机叶片是风力发电机的重要组成部分,负责将空气的动能转化为叶片和主轴的机械能,继而通过发电机转化为电能,其尺寸、形状能够直接决定机组的功率和性能,在整个风电机组中属于关键部件。经过多年技术创新,我国风机叶片制造行业的技术水平不断提升,截至2019年,风机叶片国产化率达73%,基本实现国产化。

风机叶片主要由增强材料、夹芯材料、基体材料、表面涂料等组合而成,技术含量相对较低,企业在技术领域的竞争优势主要来源于应用的原材料。增强材料的成本在叶片总成本中占比最高,可达到近三分之一,目前主流市场基本都是采用玻璃纤维。值得关注的是,伴随全球风电龙头企业维斯塔斯的碳纤维主梁叶片拉挤工艺专利于7月19日到期,硬度更高、质量更轻、耐腐蚀性更强的碳纤维材料有望在全球风机叶片中获得更大规模应用。

据测算,碳纤维的密度比玻璃纤维低30%~35%,在满足刚度和强度的前提下,应用碳纤维可使叶片减重20%~30%,比当前市场主流材料玻璃纤维更能满足风机叶片的轻量化需求。同时,碳纤维的拉伸模量比玻璃纤维高3~8倍,能够显著提升风机叶片的动态疲劳性能和力学性能,有效增强叶片刚度。

与此同时,相对高昂的市场价格,一定程度上延缓了碳纤维的大规模应用进程。以2022年7月的产品造价来看,国产T300级别12K碳纤维市场参考价为每千克150元至160元,是玻璃纤维价格的近10倍。而根据业内一项针对叶片材料成本进行的经济性测算,通过在主梁采用碳纤维,3兆瓦(57米)、7兆瓦(74米)、10兆瓦(90米)叶片的材料成本将分别增加19.7%、20.7%和14%。

面对国内风电行业在平价上网时代“降本”的必然要求,碳纤维还有很长的路要走。

长期来看,一方面,由于风机叶片采用模具化生产,尺寸升级后势必导致新建产能释放、落后产能逐步淘汰,近年来叶片迭代的不断加快,对制造企业的资金实力和研发水平提出了更高要求,将加速市场优胜劣汰;另一方面,伴随风电机组大型化趋势日渐加强,市场希望风机叶片能够向着更长、更大、更轻的方向加快发展,进一步抬升行业技术门槛。

当前,我国风机叶片行业集中度相对较为分散,CR(Concentration Rate,即行业集中率)在2020年、2021年分别约为65%、46%,市场竞争较为激烈。在成本下降、技术门槛提升的发展趋势下,龙头企业在技术、资金、规模等方面的优势将更加凸显,并推动行业集中度提升。

据全球风能理事会预测,全球风机叶片现有产能供过于求,甚至已超过2024年的全球风机叶片市场需求。然而,从生产结构来看,中小型叶片产能虽严重过剩,但伴随市场升级会逐步淘汰;更符合当前市场需求及发展趋势的大型叶片产能仍存在缺口,全球风机叶片市场结构有待升级,市场洗牌仍将持续。

2.轴承:高端市场亟待技术突破

轴承是风电整机的关键部件之一,是风机所有运动部位的枢纽结构件,其技术水平差异主要体现在结构设计、材料、防腐、密封等方面,对设备精度、性能稳定性、寿命及可靠性等指标提出了较高要求,因此也具有较高技术壁垒。当前,尽管我国已成为全球最大的轴承市场,全球市场份额超过30%,然而国内企业主要分布在中低端市场,高端市场高度依赖进口,风机轴承成为整个风电制造产业中国产化程度最低的环节。

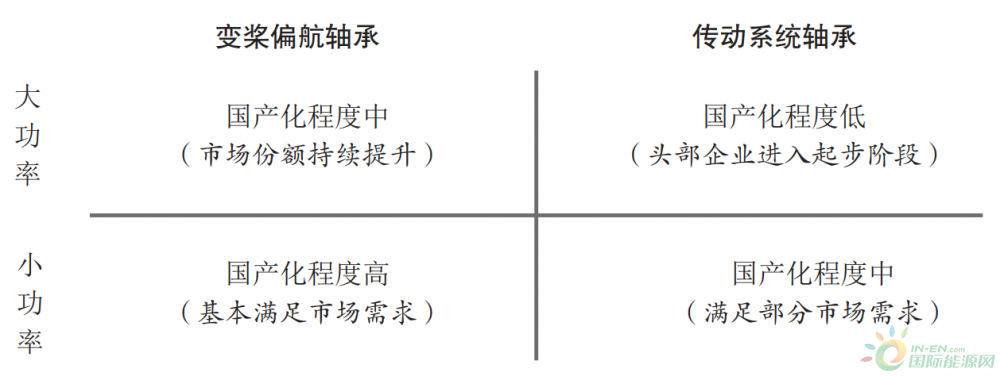

细分来看,风机轴承主要可分为变桨偏航轴承、传动系统轴承(含主轴、齿轮箱及发电机轴承)两大类,在国产化方面存在较大差异。

资料来源:根据公开资料整理

图4 我国风机轴承制造产能分布

变桨偏航轴承主要用于调整风机朝向及叶片桨距角,以保证风机垂直迎风、输出功率稳定在安全高效的范围内。近年来,变桨偏航轴承的结构正在从单排、双排、球轴承向承载力更强的三排圆柱滚子轴承转变,国内瓦轴、洛轴、天马、新强联、京冶等多家企业具有生产能力。一般来说,变桨偏航轴承是在风力风向变化时进行间歇性的转动调整,其强度、硬度要求相对较低。据中国轴承工业协会发布的数据,截至2020年,我国偏航轴承、变桨轴承的国产化率分别达到63.3%、86.6%,行业整体呈现较高国产化水平。当前,能够动态、独立调整每个叶片变桨角度的独立变桨控制正在得到市场的更多认可,独立变桨轴承有望成为市场主流。

相较之下,当前,结构更复杂、工艺要求更高的传动系统轴承中的大功率、高端市场基本被海外企业垄断。其中,风电主轴轴承的工况特点为低转速、宽温、重载且变化大、振动大,研发、生产流程复杂,需要企业拥有足够的技术积累和长期的验证过程,才能保证质量稳定。尤其是轴承钢的热处理工艺,更是制造工艺中亟待突破的核心难点。同样据中国轴承工业协会发布的数据,截至2020年,我国风电主轴轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承的国产化率分别为33%、0.6%、0.2%,市场需求高度依赖国外进口,国产替代需求旺盛。

主轴轴承用于支撑风机主轴,负责将叶片产生的动能传递给齿轮箱。作为重要支撑器件,主轴轴承要承受整个风机的震动和冲击,需要具备足够的硬度、强度、抗冲击性能和防止过早疲劳,设计难度和产品质量要求均相对较高,使这一环节具有较高技术壁垒。目前,全球超过80%的风机主轴轴承市场份额被瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩梯恩、美国铁姆肯等全球轴承龙头企业垄断,这些龙头企业在行业内拥有较高定价权;国内企业中,瓦轴研制的陆上4兆瓦级风电机组单列圆锥结构主轴轴承于2021年率先填补了国内在这一领域的空白,洛轴已具备大兆瓦风机轴承等整台套风机轴承解决方案,新强联目前已实现3兆瓦主轴轴承的规模化生产、5.5兆瓦主轴轴承开始批量供货,天马、大冶、京冶等企业也已具备一定的风电主轴轴承生产能力。

齿轮箱轴承作为传动系统动能传递的关键部位,是故障高发区,又因其加工具有较高难度,形成了行业的高技术门槛,市场份额同样主要由瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩梯恩、美国铁姆肯等海外企业占据。目前,国内齿轮箱轴承制造领域仅瓦轴、新强联等少数企业刚刚进入起步阶段,市场供给基本依赖进口。

为实现国产化替代、降低生产成本,近年来,风电整机制造企业积极与国内轴承厂商建立联合开发的“定制式”合作模式,以保证轴承供应。例如,2020—2022年,明阳智能和新强联多次发布公告加持对方股份,通过定增的方式实现业务发展的深度绑定,进而推动双方共同发展。

伴随风电大型化发展趋势日益深化,风电机组单机容量持续提升,风机轴承需按比例扩大尺寸,对轴承的径向负载及稳定性提出更高要求。而近年来海上风电的快速发展,同样对海上风机轴承的耐腐蚀性、密封性提出更多要求,持续筑高行业技术门槛。

据业内估算,我国国产风机轴承市场有望在2025年达到253亿元。广阔的市场空间背后,仍需国内轴承厂家继续加强创新,在技术水平、研发能力、产品质量、效率效益等方面追赶国际先进水平,加快提升产品市场竞争力,以便早日跻身轴承行业全球高端市场。

3.塔筒:龙头企业加速布局海外产能

塔筒是风机的支撑机构,其功能主要是在支撑数百吨风电机组重量的同时吸收机组晃动,因此对其可靠性及质量提出了较高要求。塔筒的生产工艺较为简单,技术门槛相对偏低,截至2019年已100%实现国产化。

资料来源:根据公开资料整理

图5 风机塔筒成本结构

风机塔筒主要可分为柔塔和混塔两种形式。柔塔,即柔性钢塔,主要是利用风剪切的影响,通过增加塔架高度追寻更高更稳定的高空风资源,更适用于120~140米的低风速地区,因其更具经济性、制造周期短、退役拆解方便等优势而占有国内超八成市场份额。混塔,即混凝土塔筒,是利用混凝土替代一部分钢材料,整体结构刚度大,拥有更优异的抗疲劳和避震性,更有利于保障机组在全生命周期内实现安全高效运行,技术门槛相对较低。

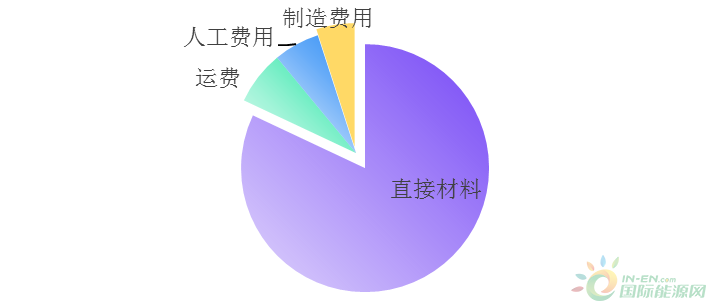

塔筒以钢铁为主要原料,且用量较大,其市场价格一般采用成本加成定价的模式。国内行业龙头企业天顺风能曾在其年报中披露,2021年,原材料成本在其风塔及相关产品营业成本中的占比达到了86.8%。这一成本结构,导致塔筒环节的原材料涨价传导较为顺畅,对于钢材等大宗商品的价格波动具有高敏感性,企业盈利增长主要依靠产能提升。

资料来源:天顺风能

图6 天顺风能营业成本构成

风机塔筒企业的毛利率水平与上游钢材等大宗商品的价格呈现高度关联性。2013—2015年,国内钢铁行业产能严重过剩导致钢材价格暴跌。在此期间,我国天顺风能、泰胜风能、大金重工、天能重工四家龙头企业的平均毛利率显著提升,由21.15%上升至31.29%。

2021年以来,钢材价格持续上涨,对风电制造环节中塔筒、铸件、锻件等零部件的盈利能力造成压力,使其毛利率出现普遍下滑。尤其是2022年初,受钢材、生铁等大宗商品价格走高等因素影响,我国风机塔筒的出货量明显减少,直到5月全球钢铁、铜、废钢等价格全面走低(其中铜和废钢价格已达到近一年来最低点),带动不锈钢中厚板、方坯等价格逐渐回落,塔筒出货量才缓慢回升。

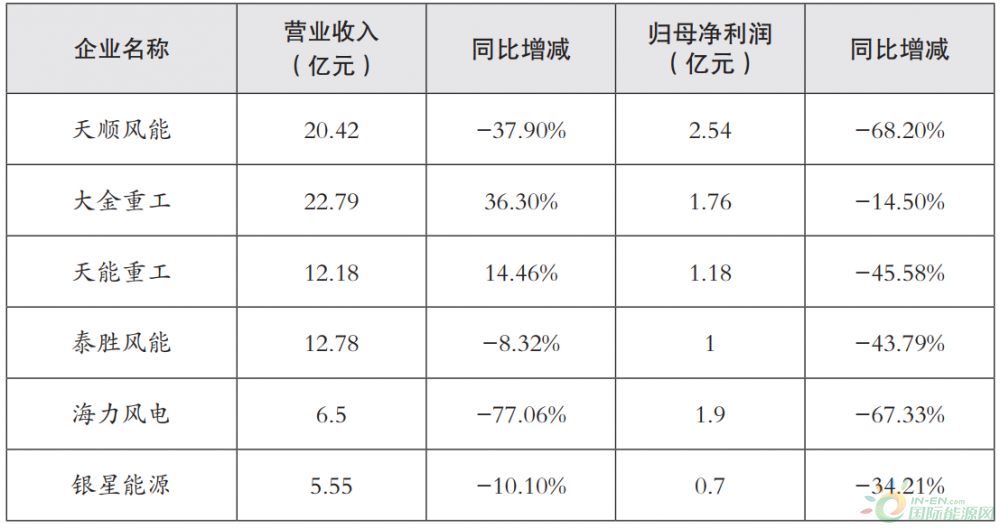

我国风机塔筒上市企业发布的2022年上半年业绩报告,也清楚展现了上游价格波动对营收的影响。报告显示,2022年上半年,国内风机塔筒上市企业的利润增长水平多不及预期,几乎全部企业都明确表示,上游钢材价格波动给企业成本控制带来很大挑战。尤其是在下游平价上网驱动风电整机市场价格持续走低的情况下,上游成本的大幅提升,对企业盈利能力造成不小冲击。

表1 2022年上半年部分塔筒制造企业营收及净利

资料来源:根据公开资料整理

风机大型化趋势,带来的不仅是企业技术门槛的持续提升,还在一定程度上提高了非技术成本。例如,当前普遍长度超过20米、重量高达数十吨的单段塔筒,大大提升了运输难度,高昂的运输费用逐渐成为影响塔筒成本的一项重要因素。为控制运输成本,风机塔筒制造企业选址多贴近风电场,与风电场距离在500千米左右,产能布局主要围绕风能资源较为丰富的沿海及三北地区以缩短运输半径,这也导致塔筒行业的市场格局较为分散,行业集中度偏低。

长期来看,在国内市场,为满足风机大型化发展需求,塔筒的高度、直径、强度将不断升高,以持续提高风能利用水平。有研究显示,当风机叶片直径从116米增加到160米,不仅可实现发电量倍增,还能推动度电成本降低约30%,可有效满足降本增效的市场需求。与此同时,这一趋势也抬高了风机塔筒环节的技术门槛和质量控制难度,驱动市场份额加速向实力更强、规模更大、质量更稳定的龙头企业聚集,市场洗牌加快。

在海外市场,近年来,由于欧美等国市场空间有限、钢材价格飞涨推高定价,我国制造的塔筒在成本、市场价格、质量等方面的优势日益凸显,在海外市场竞争力不断提升,驱动国内龙头企业持续加大在海外的投资,我国企业在全球市场的份额有望进一步提升。

4.海底电缆:关键工艺筑高行业技术壁垒

与陆上风电相比,海上风电项目所处自然环境更为复杂,除了会受到海水腐蚀、洋流及海洋生物冲击,还有可能遭遇潮汐、地震等自然灾害。为保证达到设计寿命,市场对海上风电相关零部件在防水性、机械强度、耐腐蚀性、可靠性等方面提出了更高要求,具有更高技术难度。

海底电缆是海上风电场的输电通道,其设计工艺会根据海域环境差异及所需要的电压等级而在材料选择、结构设计、生产工艺、铺设流程等方面有所差异,技术门槛相对较高,被誉为光电传输领域的“金字塔塔尖”产业。近年来,伴随海上风电的大型化及向深远海发展趋势日益加强,连续大长度生产及软接头工艺技术已成为海缆企业核心竞争力。同时,高筑的技术壁垒也对海缆制造企业的技术研发能力、资金实力等提出较高要求,并导致行业市场份额高度集中。数据显示,我国海缆生产企业中,市场排名前两家的中天科技及东方电缆的合计市场占有率接近70%,CR3接近87%,行业集中度处于较高水平。

从长期来看,海上风电项目建设向深远海延伸已成为行业发展的一个主要趋势,更长的运输距离将驱动海缆长度更长、电压等级提升、柔性直流应用占比提升,进一步推高行业技术门槛。

(三)发展趋势

1.技术迭代加快推进

当前,我国风电行业已全面进入平价上网时代,市场对降本增效的需求更加强烈,持续加快技术迭代将成为风电零部件制造企业提升的一个重要方向。

首先,风电零部件制造企业将持续加大对技术创新的投入,特别是在传动系统轴承、齿轮箱等国产化水平还相对较低的领域加快技术攻关,加强国产化替代,以进一步压缩制造成本,提升产品在全球市场的竞争能力。

其次,继续推动风电项目度电成本下行,尤其是在目前建设成本还相对较高的海上风电领域,持续提升零部件的制造、研发水平,加快推动项目度电成本达到更有竞争力的价格区间,以提升行业市场竞争力,为行业发展争取更大市场空间。

2.各环节行业集中度持续提升

风电行业的大型化、规模化发展趋势,在加快推动制造成本下行的同时,进一步抬升了制造行业技术门槛。

因此,在大兆瓦、大功率、规模化的发展趋势下,在资金实力、技术研发、质量把控、市场开拓等方面更具优势的龙头企业,有望在激烈的竞争市场中加速扩大市场份额,难以满足技术快速迭代市场需求的中小型企业则将加快优胜劣汰,最终实现行业集中度的持续提升。

3.国内企业加快全球产能布局

尽管同样被视为能源绿色转型的强力引擎,风电和光伏发电行业的发展路径有着较大差异。当前,风电行业的技术路线已形成较大确定性,不再可能像光伏电池一样出现颠覆性变革,因此其发展主要依赖成本下降和规模扩大。

为强化规模效应、持续扩大市场空间,风电零部件制造各环节龙头企业将加快在海外建设生产基地,并积极参与全球市场规则制定,以推动海外产能、市场规模快速提升,以进一步强化行业话语权,形成更大规模优势、更高技术优势及更强议价能力。

二、风电整机制造环节发展分析

(一)发展概况

风电整机制造环节,也就是风电产业链的中游环节,主要负责将零部件组装成风电机组,是决定风机整体发电能力的核心环节。得益于我国对风电行业发展的大力支持,当前,我国风电整机制造能力已位于国际领先水平,在全球市场占有一席之地。

资料来源:中国可再生能源学会风能专业委员会

图7 风电机组单机容量变化趋势

2010年,我国首台拥有自主知识产权的2兆瓦风机下线运行,此后占据我国风电主流市场多年。直到2017年,3兆瓦风机才开始在我国大规模量产。随后,我国风机迭代速度不断加快,机组大兆瓦趋势日益明显。截至目前,我国陆上风机单机容量已从1.5兆瓦发展到最大6.7兆瓦,海上风机单机最大容量达到16兆瓦、具备10兆瓦机型量产能力。这一发展态势,在带动我国风电零部件制造环节实现全面升级的同时,也让大兆瓦风电机组的整机一体化优化设计、大功率风电机组的轻量化设计等日渐成熟,大功率、大兆瓦机型逐步成为风电产业链的发展核心。

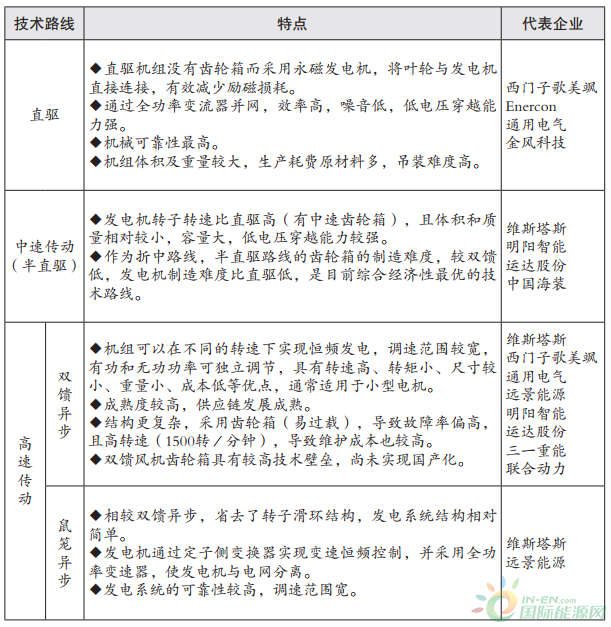

(二)技术路线

风电整机制造企业主要是通过零配件的装配选型、整机的组装设计使风机效率达到最大化,技术路线是决定风电机组成本及性能表现的最关键因素。目前,风电机组主要技术路线可分为直驱、中速传动(或称半直驱)和高速传动三种类型,其中高速传动路线又可分为双馈异步和鼠笼异步两种主要方式。

简单来说,三种技术路线的主要差别在于核心传动链设计的不同,并由于发电系统结构复杂度的差异,适用于不同单机容量、不同应用场景的风电机组。

综合来看,双馈异步体积偏小、最具成本优势,其供应链及技术发展最为成熟,但复杂的结构和齿轮箱设计导致稳定性偏低,容易发生故障,且与鼠笼异步共同受齿轮箱限制,单机功率很难持续提升,更多应用于小兆瓦风机;直驱结构简单、故障率低、稳定性强,但体积、重量偏大,成本最高,目前更多应用于大兆瓦风机和海上风电机组,很难适应超大型机组的发展需求;半直驱综合了双馈及直驱的优势,在尺寸、成本、可靠性等关键因素中实现了较好的平衡,被认为是目前综合经济性最优的技术路线,有望在下一阶段成为市场主流。

表2 风电机组技术路线对比

资料来源:根据公开资料整理

(三)市场格局

当前,我国风电整机制造企业主要分为中资制造企业和中外合资制造企业两种类型。得益于国家对风电发展给予的有力支持,金风科技、远景能源、明阳智能等国内风电整机制造企业的风电整机设计与制造能力不断提升,已拥有多项自主知识产权,产品类型正在逐步实现全功率、全场景覆盖。数据显示,目前陆上风电和海上风电全球排名前十的整机制造企业中我国分别占到7家和6家,“中国制造”风电机组占据全球三分之二以上市场份额,我国风电整机制造企业在全球风电整机市场已具备市场竞争力。

近年来,伴随度电补贴的逐年降低,下游市场对风电整机制造企业的技术水平及成本管控能力不断提出更高要求。经过多年历练,风电整机制造龙头企业在资金规模、技术创新能力、市场开拓能力、产业链完整度等方面相较其他企业都更为成熟,市场格局相对固定,在一定程度上加速了中低端产能的淘汰出清,发展前景呈现较高确定性。数据显示,截至2021年,风电整机制造环节的CR5、CR10分别由2016年的60.08%、84.17%提升至69.35%、95.14%,行业集中度明显提高,马太效应日益强化。

不断提升的市场集中度,在加速推动市场份额向行业龙头企业靠拢的同时,也使其对上游的议价能力明显提升,能够更有效地实现成本控制,扩大盈利规模。与此同时,由于我国风电开发运营商多为大型能源国企,因此风电整机制造环节对下游的议价能力较弱,盈利能力受到挑战。近年来,部分风电整机制造企业通过一体化布局向上游延伸,以扩大成本优势,提升盈利水平,增强市场竞争力。

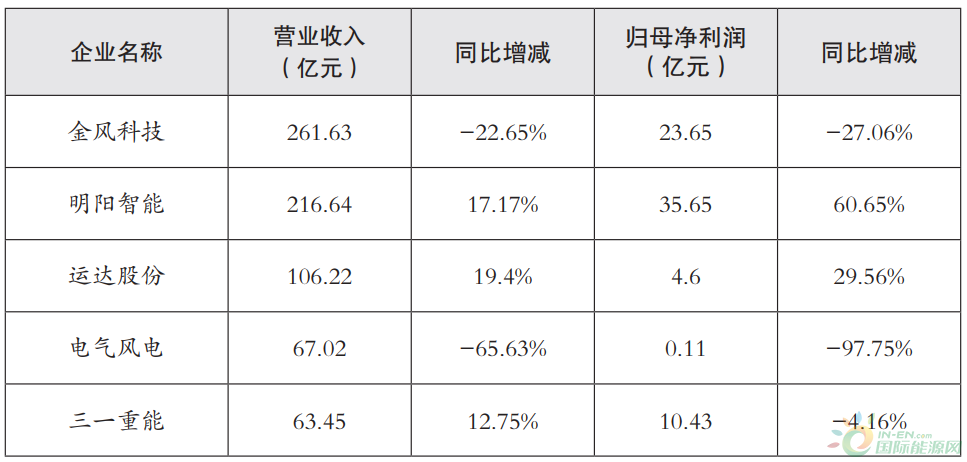

2022年前三季度,我国多数风电整机企业的营收水平及盈利能力出现明显下滑。出现这一情况,一方面是因为今年上半年大宗商品价格飞涨导致风电行业制造成本明显提升,另一方面则是风电整机制造企业为争夺市场份额不断压低风机售价,导致利润空间被过度压缩。

据不完全统计,2022年初,我国陆上风电、海上风电机组的中标均价分别约为2007元/千瓦、4000元/千瓦。到10月,陆上风电机组中标均价滑至1739元/千瓦,下降幅度超过13%,甚至出现了1200元/千瓦的超低报价;海上风电机组的中标均价下滑至3650元/千瓦左右,同比下降近9个百分点。业内分析认为,就当前我国风电行业发展水平,2000元/千瓦已到达国内风电整机制造企业的盈亏平衡点。“超低价”的出现,并非行业发展的正常现象,而是企业过度压缩成本以争夺市场份额的结果,不利于市场健康有序发展。

表3 部分风电整机上市企业2022年三季度营收及净利图片

资料来源:根据公开资料整理

伴随日益白热化的市场竞争,具有更强技术研发能力、能够以风电整机产品及客户实际需求为核心制定系统化整体解决方案的企业逐渐站在了市场风口。与此同时,为争夺市场份额,部分风电整机制造企业通过缩短新机型、新产品验证周期的方式,加速推出新产品。这一做法与企业的成本压力、技术不确定性叠加,导致风电机组运行的安全事故风险大大提升,为行业健康有序发展增添了颇多隐患。

在全球市场,近年来,我国风电整机制造企业积极开展产能布局,海外市场版图不断完善。例如,业内龙头企业之一的明阳智能就在其公告中披露,2022年,明阳智能建设并投运了意大利以及整个地中海地区的首座商业化海上风电场,打破了我国风电整机制造企业在欧洲海上风电领域的空白,推动企业及整个行业发展迈上新台阶。

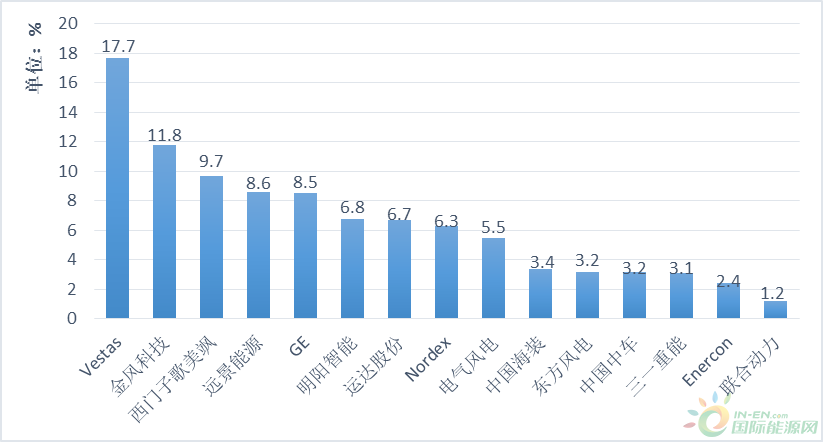

资料来源:全球风能理事会

图8 2021年全球风电整机制造企业市场份额

相对于欧美制造企业,我国风电整机制造企业的成本相对较低、交付能力更强、产品可靠性较高,“中国制造”在全球市场已占有一席之地。根据全球风能理事会发布的《全球风电供应侧报告》,2021年,全球共安装了由30家风电整机制造企业生产的29234台风机。其中,来自中国的制造厂商占10家,合计市场份额达53.5%。

未来一段时间,我国风电行业新增装机将主要依靠大型风电光伏基地建设和海上风电基地建设,风电场开发的规模化,会让项目业主对风电整机制造企业的建设经验、技术研发能力、成本控制、运维服务等提出更高要求,市场份额将加速向龙头企业聚集,中低端产能将加速淘汰,市场洗牌仍将持续。

(四)发展趋势

1.风机大型化渐成主流

为进一步推动风电行业降本增效,持续提升行业市场竞争力,大兆瓦风机成为风电行业发展的必然趋势。

单机容量的提升,意味着更大的扫风面积和更高的轮毂高度,能够有效提升风机的能源利用效率,提升机组在全寿命周期内的累计发电量,进而降低度电成本,提升整个项目的投资回报率和经济性。同时,通过“大型化—降本—放量—大型化”的良性循环,也有助于推动行业实现健康、有序的可持续发展。

在非技术成本方面,风机的大型化发展趋势,能够摊薄单位容量造价,降低后期运维的成本及难度(此点对于海上风机项目更为明显),提升土地、海域利用效率,进而扩大项目利润空间,使项目业主更具市场竞争力。

需要关注的是,当前,我国风电行业已进入平价上网阶段,新增装机全面取消中央财政补贴支持。未来一段时间,我国风电新增装机市场不会再一味追求机组单机容量的提升,而将会以性价比最优作为设备选型的首要原则。

2.行业集中度持续提升,企业一体化布局加快

风电整机制造企业的整机设计及关键零部件的设计与开发能力,是决定其盈利能力的重要因素。在过去十年,我国风电整机制造环节的行业集中度实现了显著提升,并带动市场份额及行业优势资源向龙头企业聚集。

下一阶段,行业龙头企业将继续凭借其在技术研发、资金规模、市场渠道、客户积累等方面的优势持续提升行业话语权,并更加强势地扩大市场份额,加快市场洗牌。

同时,为巩固市场竞争优势,风电整机制造企业还将在风电零部件制造、风电场设计运维等方面加快布局,以提升企业在风电产业链的上下一体化综合优势,为企业加快发展夯实基础。

三、几点思考

(一)提升零部件国产化水平可成为推动成本下行的重要抓手

当前,我国风电产业链,尤其是其制造环节,发展已相对成熟,发电水平接近理论天花板,不再具备大幅提升的可能性,但在国产化率方面尚存突破空间。我国风电主要部件已基本实现国产化,而大兆瓦市场、传动系统轴承、变流器、变压器等技术门槛相对较高的环节,技术研发能力仍相对较弱,市场需求依赖于海外进口。海外企业凭借其在技术方面的垄断,持有较高议价权,拉高我国风电项目度电成本。为进一步提升风电在电源市场的竞争力,锚定产业链中国产化水平相对较低的环节加强自主创新、补齐链条短板、减少对外依赖,将成为我国风电行业成本继续下行的重要抓手。

与此同时,我国风电行业已全面进入平价上网阶段,压缩生产成本的需求也越来越强烈。国内风电制造企业唯有进一步加大在技术创新方面的投入,以强化自主创新能力,尽快突破技术壁垒,加速关键核心技术的国产化替代,强化安全可靠技术和产品应用,才能推动行业度电成本持续处于下行通道。

(二)零部件制造标准化,风电机组定制化将成市场发展主流

作为推动我国能源绿色低碳转型的重要力量之一,近年来,我国风电行业发展呈现持续高速态势,对风电制造产业提出较大挑战。为更好地适应市场发展需求,推动零部件制造标准化、风电机组定制化,成为行业加快发展的重要途径。

零部件制造标准化,即对风电零部件制造体系从操作程序、生产周期等方面进行标准化改造,以实现人工及资源利用的最大化。当前,尽管我国风电行业实现了高速发展,但风电制造环节还存在产品型号过多、供应链供需错配等现象,拖慢行业前进脚步。推动风电零部件制造标准化,将实现产品质量稳定性的持续提升,确保供应链衔接更为顺畅、高效,为我国风电行业的健康有序发展奠定基础。

风电机组定制化,即根据客户的实际情况和个性化需求提供“量身定制”的风电机组全生命周期解决方案。从前期的风能资源评估、风电场选址选型,到后期的风电机组运行维护、技术改造升级,更具针对性的开发、利用,有助于显著提升项目的全生命周期投资回报水平,实现开发收益率的最大化。

(三)数字化、智能化发展有望提速

近年来,通过加快推动智能装备制造提升产业核心竞争力,已成为制造类企业的发展共识。伴随人工智能、云计算、大数据等数字技术的快速发展,当前,数字化、智能化发展已成为风电行业发展的主要趋势之一,被业内视为提升产业链发展质量的重要抓手。

在制造环节,引入物联网、5G技术等,能够实现生产线自动化、设备集成化、生产智能化、运营可视化,进而实现降本增效、精益管理的生产目标。在运维环节,只要在风电场安装状态监测和故障诊断系统,就能通过数据的收集、整理、分析,在进行产品设计、制造时提前采取措施,将故障维修逐渐转化为预防性维护,进一步提升风电发电效率、降低全生命周期运维成本,提升项目经济效益。例如,海上风电项目就可以通过对接腐蚀传感器以及环境多因素传感器,收集场址所在地区的洋流分布规律及海水腐蚀情况,为提前制定防腐措施、延长项目寿命提供科学依据。

因此,下一阶段,除了传统制造技术的迭代更新,风电制造企业还应加大对智能软件的研发投入,依靠信息技术创新驱动,不断提升风电制造产业的智能化水平,为我国风电行业提高市场竞争力夯实基础。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...